2023년 과학 기술 분야의 으뜸 뉴스는 역시 누리호 3차 발사일 것이다. 대한민국 기술로 만든 발사체인 누리호 3차가 실용 위성 8기를 정해진 궤도에 안착시킨 것이다. 이로써 대한민국은 설계부터 발사까지 전 과정을 독자 기술로 우주발사체를 개발한 일곱 번째 국가가 된 셈이다. 1982년 인도가 독자 기술로 우주발사체 개발을 성공한 이후 40년이 넘도록 독자 발사체 기술확보에 성공한 나라가 없었던 이유가 있다. 발사체 개발기술은 국가 간 이전이 엄격히 금지된 분야이기 때문이다. 그러니 ‘누리호 발사’를 기존 우주 강국들의 공고한 카르텔을 극복한 쾌거라 일컫는 것이다. 그 옛날 조상들이 쏟았던 우주·천문분야와 관련된 관심과 지식을 생각한다면 이것은 ‘시간문제’로 여겨질 만하다.

세종 시대에 관측한 신성 폭발

6년 전(2017년)이었다. 국제학술지 <네이처>에 갑자기 세종실록 기사를 담은 논문이 실렸다. 미국·영국·폴란드 등 6개국 공동연구진이 2016년 남미 칠레에서 전갈자리 꼬리 부분에 있는 한 별을 둘러싼 가스구름을 관측한 논문이었다. 그런데 별이 움직인 방향과 속도 등을 계산하던 공동연구진이 <세종실록> 1437년 2월 5일 자를 들춰본 것이다.

“객성(客星·손님별·신성)이 미성(尾星·전갈자리)의 둘째별과 셋째별 사이에 14일간이나 나타났다.”

그랬다. 연구진이 2016년 관측한 가스구름은 1437년 당시 폭발한 신성의 흔적이었던 것이다. 조선 천문관의 관측기록이 자그마치 579년 뒤에 최첨단 기구로 무장한 천문학 연구에 결정적인 자료를 제공한 셈이다.

1073~1074년 고려 시대로 돌아가 보자. “1073년(고려 문종 27) 동벽의 남쪽(물병자리)에서 객성이 나타났다. 이듬해(1074년)에도 다시 같은 자리에서 객성이 보였는데 크기가 ‘모과’만 했다.”는 <고려사> 기록이 눈길을 끈다.

그로부터 931년 뒤인 2005년 국내 연구진이 이 객성의 정체를 발견했다. 이 객성이 물병자리 ‘아르 아쿠아리’라는 신성의 폭발이었음을 밝혀낸 것이다. 연구진은 이 객성의 크기가 ‘모과만 하다’는 <고려사> 기록에 주목했다. 예전에는 새 별이 나타나면 크기에 따라 달걀·술잔·모과·바리(밥그릇)·질 장구(흙으로 만든 장구) 등으로 표시했다. 연구진은 이렇게 유성의 밝기를 다양한 사물의 크기로 비유한 자료를 바탕으로, 현대의 별 밝기를 등급으로 환산했다. 즉, 달걀은 3~4등급, 술잔은 2~3등급, 모과는 1~2등급, 바리는 0~1등급, 질장구는 0~(-1)등급으로 추정했다. 1등급이 차이 나면 밝기는 2.5배 정도 차이가 난다. (-)등급이 가장 밝은데, 태양은 -26.8등급이다.

1073~1074년 사이에 두 번 나타난 객성의 밝기는 1~2등급(모과)에 해당한다. 연구팀은 이 별이 지구로부터 890광년 떨어져 있으며, 폭발 당시 1037 J(줄, 태양이 830년 동안 내는 에너지)를 발산한 것으로 추산했다. 그런데 1073~1074년 사이에 관측된 신성 폭발 기록은 오로지 <고려사>에서만 확인된다. 당시 국내 연구진의 논문은 세계 5대 천문학 저널 중 하나인 <천문학·천체물리학지>의 표지논문으로 선정됐다.

“객성(客星·손님별·신성)이 미성(尾星·전갈자리)의 둘째별과 셋째별 사이에 14일간이나 나타났다.”

그랬다. 연구진이 2016년 관측한 가스구름은 1437년 당시 폭발한 신성의 흔적이었던 것이다. 조선 천문관의 관측기록이 자그마치 579년 뒤에 최첨단 기구로 무장한 천문학 연구에 결정적인 자료를 제공한 셈이다.

1073~1074년 고려 시대로 돌아가 보자. “1073년(고려 문종 27) 동벽의 남쪽(물병자리)에서 객성이 나타났다. 이듬해(1074년)에도 다시 같은 자리에서 객성이 보였는데 크기가 ‘모과’만 했다.”는 <고려사> 기록이 눈길을 끈다.

그로부터 931년 뒤인 2005년 국내 연구진이 이 객성의 정체를 발견했다. 이 객성이 물병자리 ‘아르 아쿠아리’라는 신성의 폭발이었음을 밝혀낸 것이다. 연구진은 이 객성의 크기가 ‘모과만 하다’는 <고려사> 기록에 주목했다. 예전에는 새 별이 나타나면 크기에 따라 달걀·술잔·모과·바리(밥그릇)·질 장구(흙으로 만든 장구) 등으로 표시했다. 연구진은 이렇게 유성의 밝기를 다양한 사물의 크기로 비유한 자료를 바탕으로, 현대의 별 밝기를 등급으로 환산했다. 즉, 달걀은 3~4등급, 술잔은 2~3등급, 모과는 1~2등급, 바리는 0~1등급, 질장구는 0~(-1)등급으로 추정했다. 1등급이 차이 나면 밝기는 2.5배 정도 차이가 난다. (-)등급이 가장 밝은데, 태양은 -26.8등급이다.

1073~1074년 사이에 두 번 나타난 객성의 밝기는 1~2등급(모과)에 해당한다. 연구팀은 이 별이 지구로부터 890광년 떨어져 있으며, 폭발 당시 1037 J(줄, 태양이 830년 동안 내는 에너지)를 발산한 것으로 추산했다. 그런데 1073~1074년 사이에 관측된 신성 폭발 기록은 오로지 <고려사>에서만 확인된다. 당시 국내 연구진의 논문은 세계 5대 천문학 저널 중 하나인 <천문학·천체물리학지>의 표지논문으로 선정됐다.

율곡의 초신성을 아시나요

1572년 11월 6일 덴마크 천문학자 티코 브라헤(Tycho Brahe,1546~1601)가 특이한 별을 발견했다. 카시오페이아자리에서 별의 사멸 현상인 대폭발, 즉 초신성을 관측한 것이다. 브라헤는 “우주는 불변”이라고 주장한 아리스토텔레스의 우주관을 신봉하던 이들을 향해 “아둔하고 눈먼 자들이여!”라고 소리쳤다.

그런데 당대 조선의 성리학자 율곡 이이(李珥, 1536~1584)의 <석담일기>에 심상찮은 이야기가 담겨있다. “1572년(선조 5) 음력 10월 객성이 책성(策星·카시오페이아의 일부)의 옆에 나타났다. 그 크기가 금성보다 컸다.” 1572년 음력 10월이라면 브라헤가 카시오페이아자리에서 초신성을 찾아낸 바로 그 무렵이었다. 유럽인들은 이 별을 ‘티코의 초신성’이라 했다. 그러나 적어도 한국에서는 ‘율곡의 초신성’이라 해야 할 것 같다.

그런데 당대 조선의 성리학자 율곡 이이(李珥, 1536~1584)의 <석담일기>에 심상찮은 이야기가 담겨있다. “1572년(선조 5) 음력 10월 객성이 책성(策星·카시오페이아의 일부)의 옆에 나타났다. 그 크기가 금성보다 컸다.” 1572년 음력 10월이라면 브라헤가 카시오페이아자리에서 초신성을 찾아낸 바로 그 무렵이었다. 유럽인들은 이 별을 ‘티코의 초신성’이라 했다. 그러나 적어도 한국에서는 ‘율곡의 초신성’이라 해야 할 것 같다.

‘놀라운 변광성’의 실체

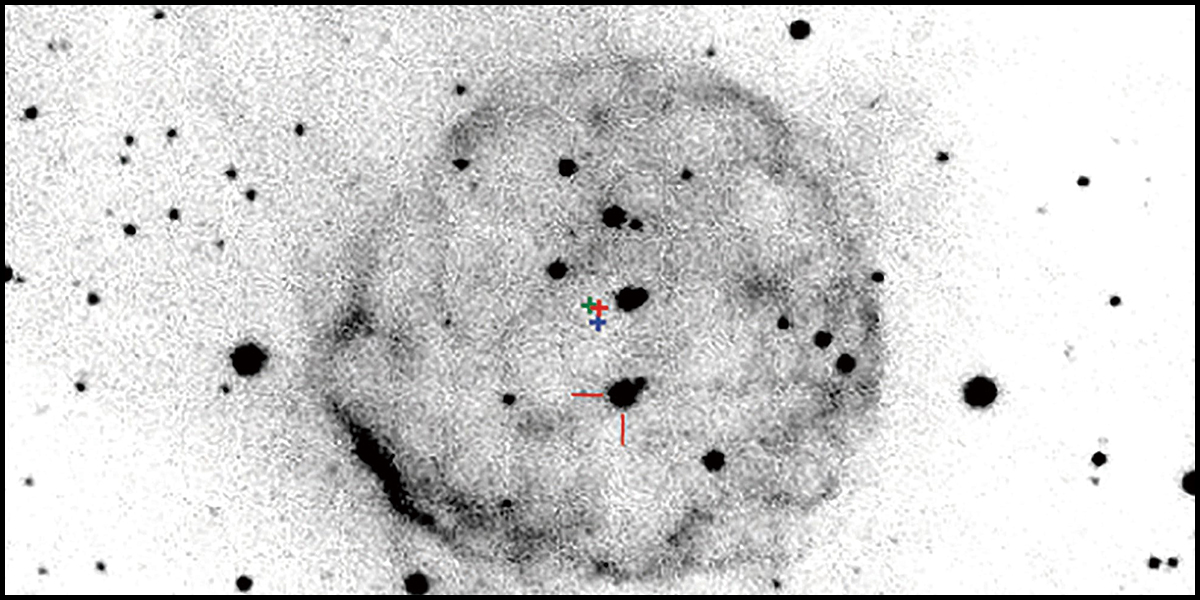

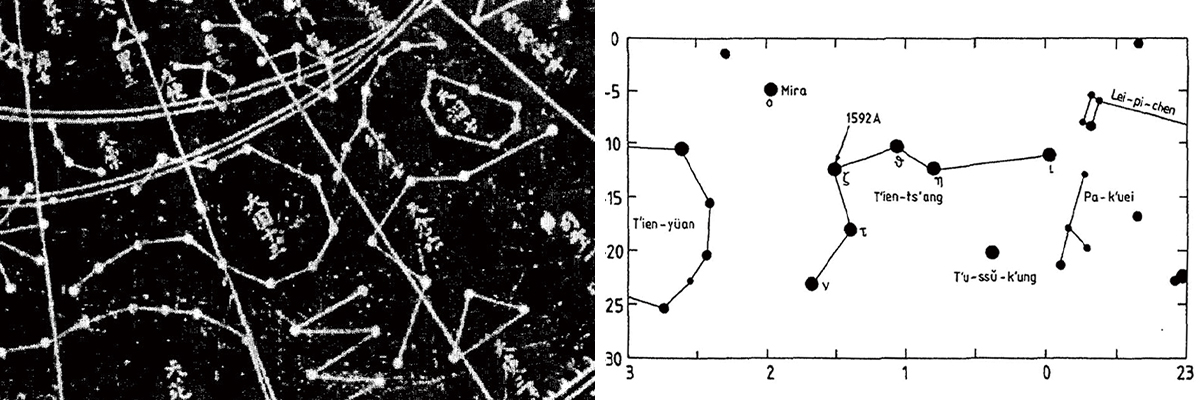

그로부터 20년 뒤 조선에서 기이한 천문 현상이 포착됐다. 1592~1594년 사이 무려 4개의 객성이 관측된 것이다. 그중 ‘천창성(고래자리) 부근에 나타난(<선조실록>)’ 1개의 객성이 아무래도 이상했다. 이 객성은 1592년 10월 20일~1593년 2월 24일 사이 3개월간 나타났다가 사라졌다.

그런데 5개월의 공백기를 보낸 뒤 1593년 7월 17일~1594년 1월 4일 사이 6개월간 다시 나타났다. 당시 조선 천문관들은 고개를 갸웃거렸다. ‘객성’은 이름 그대로 ‘손님별’인데 왜 같은 자리에서 ‘나타났다 사라졌다 다시 나타났다’를 반복한 것일까. 이를 이상하게 여긴 전·현직 천문관들이 총출동해 객성의 실체를 두고 집중토론회까지 열었다. 그 결과 “임진년(1592년)부터 천창성(고래자리)에서 두 차례에 걸쳐 15개월간 관측된 이름 없는 별을 객성이라 했지만 객성이 아니라 움직이지 않는 항성 같다.(<선조실록> 1594년 8월 2일)”는 수정을 했다.

그로부터 400년 후, 국내 천문학자들이 이 별의 실체를 규명해냈다. 즉, 이 별이 신성이나 초신성이 아니라 별의 밝기가 주기적으로 변하는 ‘변광성’이라는 결론을 내렸다. 천창성(고래자리) 안에 존재하는 ‘MIRA 변광성’이었다. 이 변광성은 평균 11.3개월을 주기로 2~11등성 사이를 오락가락하며 별의 밝기가 변화되는 별이다. 그래서 1593~1594년 사이 같은 자리에서 ‘나타났다 사라졌다’를 반복한 것이다. 무엇보다 서양에서 이 변광성을 발견한 때(1596)가 조선보다 4년이나 늦었다는 사실이다. 1642년 이 변광성에 ‘MIRA(놀라움)’라는 이름이 붙었다. 오히려 조선의 천문학 수준에 ‘놀라움’이라는 수식어를 붙여야 할 것 같다.

그런데 5개월의 공백기를 보낸 뒤 1593년 7월 17일~1594년 1월 4일 사이 6개월간 다시 나타났다. 당시 조선 천문관들은 고개를 갸웃거렸다. ‘객성’은 이름 그대로 ‘손님별’인데 왜 같은 자리에서 ‘나타났다 사라졌다 다시 나타났다’를 반복한 것일까. 이를 이상하게 여긴 전·현직 천문관들이 총출동해 객성의 실체를 두고 집중토론회까지 열었다. 그 결과 “임진년(1592년)부터 천창성(고래자리)에서 두 차례에 걸쳐 15개월간 관측된 이름 없는 별을 객성이라 했지만 객성이 아니라 움직이지 않는 항성 같다.(<선조실록> 1594년 8월 2일)”는 수정을 했다.

그로부터 400년 후, 국내 천문학자들이 이 별의 실체를 규명해냈다. 즉, 이 별이 신성이나 초신성이 아니라 별의 밝기가 주기적으로 변하는 ‘변광성’이라는 결론을 내렸다. 천창성(고래자리) 안에 존재하는 ‘MIRA 변광성’이었다. 이 변광성은 평균 11.3개월을 주기로 2~11등성 사이를 오락가락하며 별의 밝기가 변화되는 별이다. 그래서 1593~1594년 사이 같은 자리에서 ‘나타났다 사라졌다’를 반복한 것이다. 무엇보다 서양에서 이 변광성을 발견한 때(1596)가 조선보다 4년이나 늦었다는 사실이다. 1642년 이 변광성에 ‘MIRA(놀라움)’라는 이름이 붙었다. 오히려 조선의 천문학 수준에 ‘놀라움’이라는 수식어를 붙여야 할 것 같다.

케플러보다 4일 먼저 관측한 우주쇼

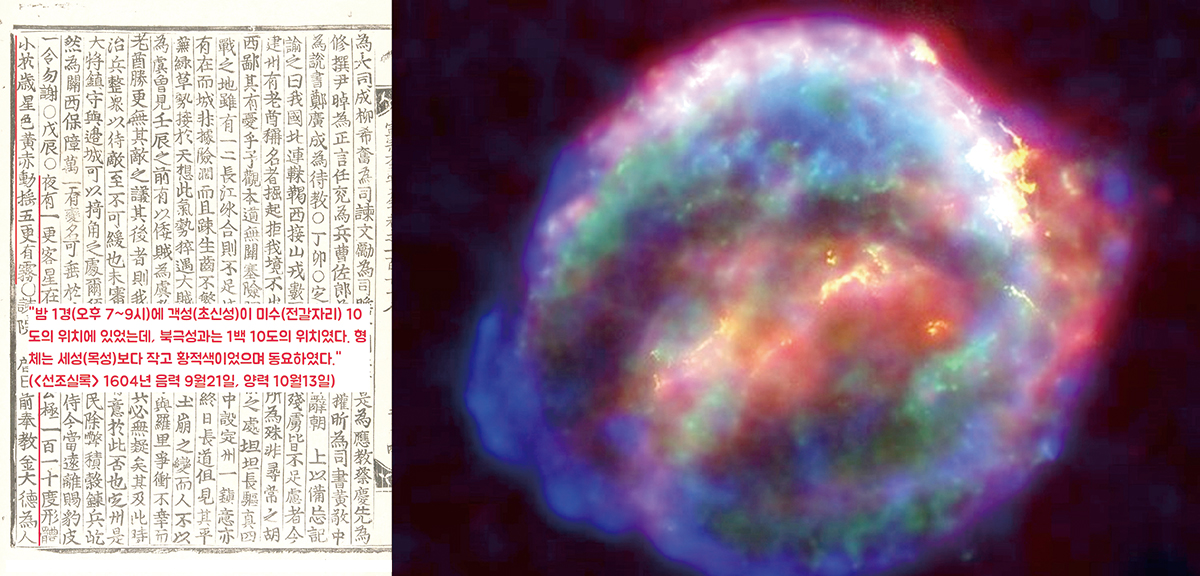

놀랄 일이 더 있다. ‘케플러 초신성’이라는 유명한 천문 현상이 있다. 1604년 10월 17일부터 독일의 천문학자 요하네스 케플러(Johannes Kepler, 1571~1630)가 체코 프라하에서 관측한 초신성 폭발이다. ‘신성’과 ‘초신성’은 역사서에서 ‘손님별’, ‘객성’으로 통칭 되고 있다. 별이 폭발할 때 방출되는 빛 때문에 엄청나게 밝아지는 현상을 말한다. 폭발의 양상은 완전히 다르다. 신성은 별의 표면만 폭발하는 현상이다. 그러나 초신성은 별 자체가 완전히 폭발해서 사라져 버리는 ‘별의 사멸’이다.

그런데 1604년(선조 37) 9월 21일 자 <선조실록>에 심상치 않은 천문기록이 보인다. “1경(오후 7~9시)에 객성이 미수(전갈자리) 10도의 위치에 있었다. 형체는 목성보다 작고 색깔은 황적색이었다.” 음력 9월 21일을 양력으로 환산하면 10월 13일이다. 케플러가 초신성을 관측하기 4일 전의 기록이다. 조선의 천문학자들이 케플러보다 4일 먼저 ‘별의 사멸’이 연출하는 우주쇼를 관측한 것이다.

그런데 1604년(선조 37) 9월 21일 자 <선조실록>에 심상치 않은 천문기록이 보인다. “1경(오후 7~9시)에 객성이 미수(전갈자리) 10도의 위치에 있었다. 형체는 목성보다 작고 색깔은 황적색이었다.” 음력 9월 21일을 양력으로 환산하면 10월 13일이다. 케플러가 초신성을 관측하기 4일 전의 기록이다. 조선의 천문학자들이 케플러보다 4일 먼저 ‘별의 사멸’이 연출하는 우주쇼를 관측한 것이다.

25일간의 핼리 혜성 관측기록

에드먼드 핼리(Edmond Halley, 1676~1742)라는 유명한 천문학자가 있었다. 약 76.03년 주기로 지구 주변을 도는 혜성을 발견한 인물이다. 핼리는 1456년, 1531년, 1607년, 1682년에 약 76년 주기로 나타난 혜성의 궤도(타원형)가 거의 일치하는 것에 주목했다. 그러면서 다음 혜성이 1682년의 76~77년 후인 1758~1759년 사이에 돌아올 것으로 예측했다. 핼리는 1742년 타계했다.

그런데 사후 17년 뒤인 1759년 핼리가 예언한 혜성이 정말로 나타났다. 그래서 그 혜성에 ‘핼리’라는 이름이 붙었다. 바로 그해(1759년·영조 35) 3월 11일 자 조선의 ‘성변측후단자(별자리 관측 내용을 기록한 일지)’를 보면 소름이 돋는다. “3월 11일 신묘 밤 5경(새벽 3시~5시) 파루 이후에 혜성이 허수(虛宿) 별자리 영역에 보였다. 혜성이 이유(離瑜) 별자리 위에 있었는데 북극에서의 각거리는 116도였다.” 그 날짜 ‘성변측후단자’는 핼리 혜성의 모습을 스케치한 뒤 “혜성의 꼬리가 1척 5촌을 넘었다.”고 기록했다.

그런데 그 날짜의 것만 기록하지 않았다. 천문관 35명이 당직근무를 서가면서 작성한 핼리 혜성 관측기록(성변측후단자) 25일 치를 책자(<성변등록>)으로 모아두었다. 그 일지에는 위치와 크기, 색깔 등의 변화를 날짜별로 기록하고 있다. 핼리가 주기를 예측한 이후 첫 번째로 지구를 방문한 ‘핼리 혜성’을 스케치까지 해서 기록으로 남긴 것은 조선이 유일하다. 조선 천문관의 관측실력과 지독한 기록의식이 이뤄낸 개가라 할 수 있다.

그렇다면 한가지 궁금증이 든다. 고려·조선의 천문학자들은 왜 우주의 움직임, 천문의 관측에 이렇게 심혈을 기울였을까.

그런데 사후 17년 뒤인 1759년 핼리가 예언한 혜성이 정말로 나타났다. 그래서 그 혜성에 ‘핼리’라는 이름이 붙었다. 바로 그해(1759년·영조 35) 3월 11일 자 조선의 ‘성변측후단자(별자리 관측 내용을 기록한 일지)’를 보면 소름이 돋는다. “3월 11일 신묘 밤 5경(새벽 3시~5시) 파루 이후에 혜성이 허수(虛宿) 별자리 영역에 보였다. 혜성이 이유(離瑜) 별자리 위에 있었는데 북극에서의 각거리는 116도였다.” 그 날짜 ‘성변측후단자’는 핼리 혜성의 모습을 스케치한 뒤 “혜성의 꼬리가 1척 5촌을 넘었다.”고 기록했다.

그런데 그 날짜의 것만 기록하지 않았다. 천문관 35명이 당직근무를 서가면서 작성한 핼리 혜성 관측기록(성변측후단자) 25일 치를 책자(<성변등록>)으로 모아두었다. 그 일지에는 위치와 크기, 색깔 등의 변화를 날짜별로 기록하고 있다. 핼리가 주기를 예측한 이후 첫 번째로 지구를 방문한 ‘핼리 혜성’을 스케치까지 해서 기록으로 남긴 것은 조선이 유일하다. 조선 천문관의 관측실력과 지독한 기록의식이 이뤄낸 개가라 할 수 있다.

그렇다면 한가지 궁금증이 든다. 고려·조선의 천문학자들은 왜 우주의 움직임, 천문의 관측에 이렇게 심혈을 기울였을까.