우리는 처음부터 로봇을 두려워했다.

체코슬로바키아 작가 카렐 차페크(Karel Capek, 1890~1938)의 <로숨의 유니버설 로봇(1920)>에 처음 등장한 로봇은 힘든 일을 대신하는 기계로 상정했다.

이 작품에서 로봇은 인간을 상대로 반란을 일으킨다.

백 년이 지나도 로봇이 인간을 지배한다는 AI 디스토피아 영화는 계속 나왔다.

<터미네이터(1984)>에는 로봇이 시간여행을 통해 반란군 지도자의 탄생을 막으려 한다.

<아이, 로봇(2004)>에서는 로봇이 ‘로봇 3원칙’을 확대 해석해서 인간을 지배하려고 든다.

체코슬로바키아 작가 카렐 차페크(Karel Capek, 1890~1938)의 <로숨의 유니버설 로봇(1920)>에 처음 등장한 로봇은 힘든 일을 대신하는 기계로 상정했다.

이 작품에서 로봇은 인간을 상대로 반란을 일으킨다.

백 년이 지나도 로봇이 인간을 지배한다는 AI 디스토피아 영화는 계속 나왔다.

<터미네이터(1984)>에는 로봇이 시간여행을 통해 반란군 지도자의 탄생을 막으려 한다.

<아이, 로봇(2004)>에서는 로봇이 ‘로봇 3원칙’을 확대 해석해서 인간을 지배하려고 든다.

로봇과 인간은 공존할 수 있을까?

미래의 어느 날, LA에 핵폭탄이 터지고 미국 정부는 이를 로봇의 공격으로 간주하고 섬멸 작전을 선언한다. 핵폭발로 가족을 잃은 조슈아(존 데이비드 워싱턴)는 최종 병기 로봇을 만든 창조주 니르마타를 찾기 위해 로봇과 인간이 공존하는 뉴아시아로 잠입한다. 그러나 성미 급한 미군의 공격으로 아내 마야(제마 첸)와 뱃속의 아이를 잃고 희망없이 살아간다. 5년 후 조슈아는 마야가 살아 있다는 소식과 함께 최종 무기를 찾도록 도와주면 마야를 구할 수 있도록 해주겠다는 꼬임에 빠져 다시 뉴아시아로 건너간다. 우여곡절 끝에 그 무기가 뜻밖에 어린이 로봇 알피(매들린 유나 보일스)라는 사실을 알게 되고, 로봇과 인간이 화목하게 살아가는 뉴아시아를 경험하며 로봇을 단지 프로그램으로만 생각했던 조슈아의 인식도 바뀌어 간다.

특공대를 지휘하는 하월 대령은 호모 사피엔스가 살아남은 이유는 오로지 열등한 네안데르탈인을 정복했기 때문이며 로봇이 최종 무기를 완성하면 이제는 인류가 멸망할 차례라고 주장한다. 미국은 AI에 대한 공포심을 조장하여 뉴아시아를 침공한다. 아직 자신이 최종 병기임을 모르는 알피는 태생적으로 동족인 로봇에게 동질감을 가지며 로봇이 자유로워지기를 희망한다고 스스럼없이 말한다. 이는 로봇군의 지도자 하룬 장군(와타나베 켄)도 이 전쟁이 끝나면 서방에는 아무 일도 일어나지 않을 것이고, 로봇들은 단지 평화롭게 살고 싶어 할 따름이라고 말한다. 그들은 AI 유토피아를 꿈꾼다.

특공대를 지휘하는 하월 대령은 호모 사피엔스가 살아남은 이유는 오로지 열등한 네안데르탈인을 정복했기 때문이며 로봇이 최종 무기를 완성하면 이제는 인류가 멸망할 차례라고 주장한다. 미국은 AI에 대한 공포심을 조장하여 뉴아시아를 침공한다. 아직 자신이 최종 병기임을 모르는 알피는 태생적으로 동족인 로봇에게 동질감을 가지며 로봇이 자유로워지기를 희망한다고 스스럼없이 말한다. 이는 로봇군의 지도자 하룬 장군(와타나베 켄)도 이 전쟁이 끝나면 서방에는 아무 일도 일어나지 않을 것이고, 로봇들은 단지 평화롭게 살고 싶어 할 따름이라고 말한다. 그들은 AI 유토피아를 꿈꾼다.

우리는 천국에 못 가, 너는 착하지 않고 난 인간이 아니니까

<크리에이터>에서는 로봇을 AI, 시뮬런트, 휴머노이드(Humanoid) 등으로 다양하게 부른다. 일반적으로 로봇은 만드는 주체 기준으로 인조인간, 사람과 구별 가능 여부로 안드로이드(Android), 생물체와 기계가 결합한 사이보그(Cyborg), 머리와 사지가 있는 인간형 로봇인 휴머노이드, AI가 탑재된 시뮬런트 등으로 불리는데 엄격한 구분 없이 혼용해 쓰기도 한다.

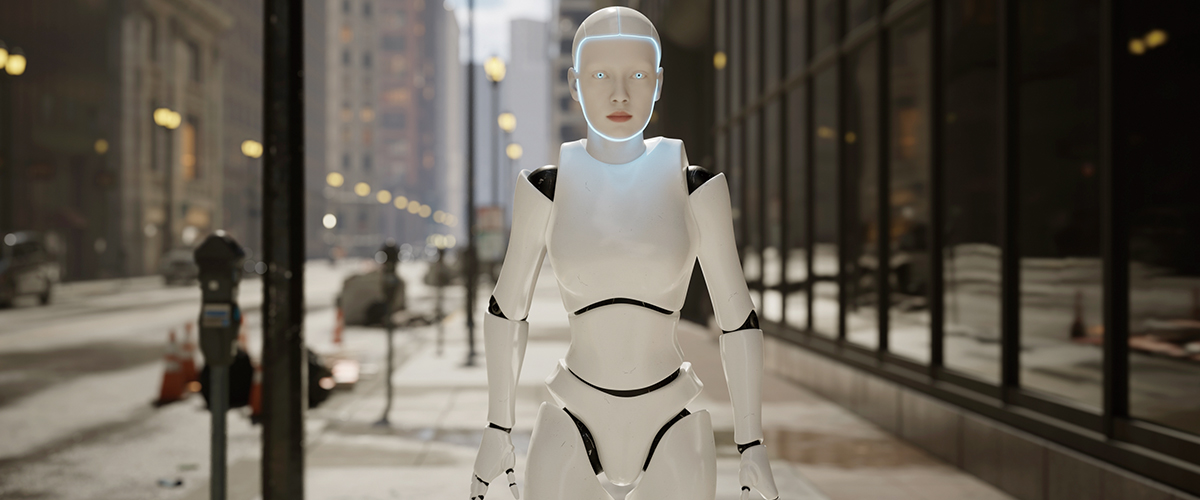

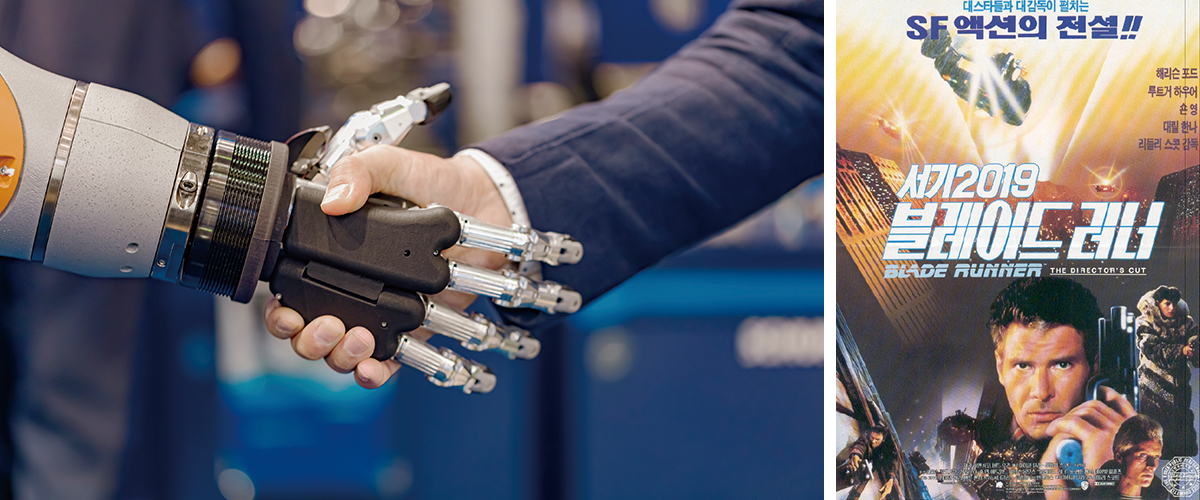

초창기 로봇이 우스꽝스러운 모습으로 특정 장소에서 한정된 명령을 수행했다면, 이제는 인간의 모습을 한 휴머노이드가 로봇을 대표한다. 인간의 모습으로 만들면 현재 사용하는 환경과 기계 등을 모두 활용할 수 있어 로봇을 위해 따로 기계와 시설을 만들 필요가 없기 때문이다. 형태가 비슷하고 주변에서 자주 접하면 친근감과 동질감을 느끼게 된다. 로봇이 인간의 감정 체계를 갖는 것이 아니라, 인간이 로봇에게 감정을 이입하기 때문에 인간성을 가질지도 모른다. 위로와 사랑을 얻고 싶어 반려동물을 키우는 것도 비슷한 맥락이다. 인간은 단순히 이야기만 들어줘도 친근감을 느끼는 감정적인 존재다. 하지만 너무 인간과 비슷해지면 인간은 오히려 불쾌감을 느낀다. 1970년 일본의 로봇공학자 모리 마사히로의 ‘불쾌한 골짜기’ 이론인데, <블레이드 러너(1982)>처럼 외형의 구분이 불가능해지면 더욱 그렇다. <크리에이터>에서는 이를 피하고자 로봇의 턱 부분에 구멍을 뚫어 인간과 구별을 쉽게 설정했다.

제목 <크리에이터>는 우리말로 하면 창조주쯤 될 것이다. 주인공 조슈아는 모세의 후계자로 예리코 성을 무너뜨린 여호수아를 의미하고, 니르마타인 마야는 싯다르타의 어머니 마야 부인에서 온 듯하다. 마야 부인은 싯다르타를 낳고 바로 죽는다. 마야는 알피를 낳고 죽고, 알피는 조슈아의 도움으로 우주기지인 노마드를 무너뜨리고 로봇의 세상을 창조한다. 따라서 크리에이터는 마야이기도 하고 알피이기도 하다.

초창기 로봇이 우스꽝스러운 모습으로 특정 장소에서 한정된 명령을 수행했다면, 이제는 인간의 모습을 한 휴머노이드가 로봇을 대표한다. 인간의 모습으로 만들면 현재 사용하는 환경과 기계 등을 모두 활용할 수 있어 로봇을 위해 따로 기계와 시설을 만들 필요가 없기 때문이다. 형태가 비슷하고 주변에서 자주 접하면 친근감과 동질감을 느끼게 된다. 로봇이 인간의 감정 체계를 갖는 것이 아니라, 인간이 로봇에게 감정을 이입하기 때문에 인간성을 가질지도 모른다. 위로와 사랑을 얻고 싶어 반려동물을 키우는 것도 비슷한 맥락이다. 인간은 단순히 이야기만 들어줘도 친근감을 느끼는 감정적인 존재다. 하지만 너무 인간과 비슷해지면 인간은 오히려 불쾌감을 느낀다. 1970년 일본의 로봇공학자 모리 마사히로의 ‘불쾌한 골짜기’ 이론인데, <블레이드 러너(1982)>처럼 외형의 구분이 불가능해지면 더욱 그렇다. <크리에이터>에서는 이를 피하고자 로봇의 턱 부분에 구멍을 뚫어 인간과 구별을 쉽게 설정했다.

제목 <크리에이터>는 우리말로 하면 창조주쯤 될 것이다. 주인공 조슈아는 모세의 후계자로 예리코 성을 무너뜨린 여호수아를 의미하고, 니르마타인 마야는 싯다르타의 어머니 마야 부인에서 온 듯하다. 마야 부인은 싯다르타를 낳고 바로 죽는다. 마야는 알피를 낳고 죽고, 알피는 조슈아의 도움으로 우주기지인 노마드를 무너뜨리고 로봇의 세상을 창조한다. 따라서 크리에이터는 마야이기도 하고 알피이기도 하다.

‘로봇 3원칙’은 지켜질까

영화에서 시뮬런트들은 회복 불가능한 마야를 식물인간 상태로 놓아둔다. 시뮬런트는 니르마타를 해칠 수 없기 때문이라 한다. 이는 ‘로봇 3원칙’의 반영으로 보인다. 물론 미군과 총을 쏘며 전투하는 것으로 보아 이 원칙이 엄격히 적용되지는 않는다.

소설가 ‘아이작 아시모프(Isaak Azimov, 1928~1992)’가 1942년 발표한 단편소설<런 어라운드(Runaround)>에서 제시한 ‘로봇 3원칙’은 (1)로봇은 인간을 보호해야 하며 해쳐서는 안 된다. (2)로봇은 인간의 명령을 들어야 한다. (3)로봇은 자기 스스로도 지켜야한다는 것이다. 이 원칙은 로봇이 인간을 해칠 우려를 예방하기 위한 것이었다. 이후 다른 작가의 소설과 영화뿐 아니라 우리 법령에까지 널리 인용되고 있다.

로봇은 인간이 갈 수 없는 장소와 환경에서 인간보다 월등한 능력을 발휘할 수 있다. 산소나 음식도 필요 없고 온도 변화나 방사능에도 강하다. 특히 인간의 생명 유지 조건이 확보되지 않은 우주에 탐사 로봇으로 활용하기에도 매우 적합하다. 그래서 지금도 화성에는 로봇들이 돌아다닌다. 또한 지구와 화성 간의 통신거리가 멀기 때문에 자체 AI를 이용하여 상황을 파악하고 즉각 행동해야 한다. 우주 탐사에는 막대한 자금이 필요한데, 로봇이 보호해야 하거나 로봇을 돌봐 줄 인간이 함께 탐사하기에는 너무 많은 비용과 위험이 발생한다. 그렇기 때문에 로봇은 자체 AI를 통해 자유롭게 행성을 탐사하고 스스로 기지를 만들게 될 것이다. 인간 수리공이 없으므로 고장이 났을 경우 자체 수리도 가능하게 해야 할 것이다. 만일 로봇이 먼저 화성에 정착한 이후, 인간이 정착을 시도한다면 과연 로봇은 인간을 반갑게 맞아 줄까? 로봇 3원칙에 따라 인간에게 쉽게 복종할까?

어디선가 본 듯한 모티브와 설정은 여러 SF작품에서 차용된 흔적이 분명하다. 아무리 상상의 세계를 그렸다지만 관객이나 감독 모두 현실에서 살기 때문에 완전히 독창적인 영화는 불가능하다. 기독교와 힌두교, 불교의 혼재, 미국으로 대표되는 서양과 동양의 이분법적 구조, 베트남전과 9·11을 떠올리게 하는 장소 설정, 인간 아니면 AI의 멸망이라는 극단 선택 등을 복잡하게 섞어 놓은 듯한 느낌을 받을 수 있지만, 전문 SF감독답게 나름의 세계관을 잘 풀어놓은 영화이다.

AI를 만들면서도 한편으로는 자신의 피조물을 두려워하는 인간을 보면서 우리가 로봇을 통제하는 것은 영원히 가능한 일인지, 로봇이 자아를 가지는 것은 언제쯤 가능한 것인지에 대한 여러 생각이 들게 하는 영화다. 불을 두려워하면서도 불장난은 하고 싶은 것이 인간이다. 인간을 인간답게 해주는 중요한 요소는 공감이다. 인간은 타인에 공감하고 동물에도 공감한다. 사물에 이름을 붙이고 인식하는 순간 물건이 아닌 특별한 존재가 된다. 그래서 어떤 동물은 가족이 되고 어떤 동물은 가축이 된다. 우리가 AI에 공감하게 되고 AI가 공감 능력을 갖게 된다면, AI가 인간성을 갖게 되는 것은 아닐까.

소설가 ‘아이작 아시모프(Isaak Azimov, 1928~1992)’가 1942년 발표한 단편소설<런 어라운드(Runaround)>에서 제시한 ‘로봇 3원칙’은 (1)로봇은 인간을 보호해야 하며 해쳐서는 안 된다. (2)로봇은 인간의 명령을 들어야 한다. (3)로봇은 자기 스스로도 지켜야한다는 것이다. 이 원칙은 로봇이 인간을 해칠 우려를 예방하기 위한 것이었다. 이후 다른 작가의 소설과 영화뿐 아니라 우리 법령에까지 널리 인용되고 있다.

로봇은 인간이 갈 수 없는 장소와 환경에서 인간보다 월등한 능력을 발휘할 수 있다. 산소나 음식도 필요 없고 온도 변화나 방사능에도 강하다. 특히 인간의 생명 유지 조건이 확보되지 않은 우주에 탐사 로봇으로 활용하기에도 매우 적합하다. 그래서 지금도 화성에는 로봇들이 돌아다닌다. 또한 지구와 화성 간의 통신거리가 멀기 때문에 자체 AI를 이용하여 상황을 파악하고 즉각 행동해야 한다. 우주 탐사에는 막대한 자금이 필요한데, 로봇이 보호해야 하거나 로봇을 돌봐 줄 인간이 함께 탐사하기에는 너무 많은 비용과 위험이 발생한다. 그렇기 때문에 로봇은 자체 AI를 통해 자유롭게 행성을 탐사하고 스스로 기지를 만들게 될 것이다. 인간 수리공이 없으므로 고장이 났을 경우 자체 수리도 가능하게 해야 할 것이다. 만일 로봇이 먼저 화성에 정착한 이후, 인간이 정착을 시도한다면 과연 로봇은 인간을 반갑게 맞아 줄까? 로봇 3원칙에 따라 인간에게 쉽게 복종할까?

어디선가 본 듯한 모티브와 설정은 여러 SF작품에서 차용된 흔적이 분명하다. 아무리 상상의 세계를 그렸다지만 관객이나 감독 모두 현실에서 살기 때문에 완전히 독창적인 영화는 불가능하다. 기독교와 힌두교, 불교의 혼재, 미국으로 대표되는 서양과 동양의 이분법적 구조, 베트남전과 9·11을 떠올리게 하는 장소 설정, 인간 아니면 AI의 멸망이라는 극단 선택 등을 복잡하게 섞어 놓은 듯한 느낌을 받을 수 있지만, 전문 SF감독답게 나름의 세계관을 잘 풀어놓은 영화이다.

AI를 만들면서도 한편으로는 자신의 피조물을 두려워하는 인간을 보면서 우리가 로봇을 통제하는 것은 영원히 가능한 일인지, 로봇이 자아를 가지는 것은 언제쯤 가능한 것인지에 대한 여러 생각이 들게 하는 영화다. 불을 두려워하면서도 불장난은 하고 싶은 것이 인간이다. 인간을 인간답게 해주는 중요한 요소는 공감이다. 인간은 타인에 공감하고 동물에도 공감한다. 사물에 이름을 붙이고 인식하는 순간 물건이 아닌 특별한 존재가 된다. 그래서 어떤 동물은 가족이 되고 어떤 동물은 가축이 된다. 우리가 AI에 공감하게 되고 AI가 공감 능력을 갖게 된다면, AI가 인간성을 갖게 되는 것은 아닐까.