원자력 이야기

원자로는 어떤 역할을 하나요?

우라늄-235, 플루토늄-239와 같은 핵물질은 중성자를 흡수하면 두 개의 핵으로 쪼개지면서 에너지와 중성자 2~3개를 방출한다. 만약 새로 생긴 중성자 중 일부가 계속해서 다른 핵물질과 충돌한다면? 연쇄적인 핵반응으로 대량의 핵에너지가 생성될 것이다. 화석연료가 연소할 때 산소가 필요한 것처럼, 핵물질이 원자력 에너지로 전환되려면 중성자가 필요하다. 그리고 이러한 과정을 적절히 조절하는 공간이 바로 ‘원자로’다. 세계 최초의 원자로부터 미래 가동을 목표로 개발 중인 SMR까지, 활용 목적과 시대에 따라 다양한 원자로의 모습을 살펴보자.

세계 최초의 원자로는 ‘CP-1’인가요?

원자로는 중성자를 이용해 핵분열을 발생시키고, 그 반응을 유지하고 제어하는 매우 중요한 장치다. 1942년 12월 2일, ‘원자물리의 아버지’라 불리는 엔리코 페르미는 이러한 환경을 인공적으로 만들어내는 데 성공했다. 바로 세계 최초의 원자로인 ‘시카고 파일-1(CP-1)’이다. 미국 시카고 대학교 운동장 지하에서 만들어진 CP-1은 우라늄, 흑연 벽돌 등을 층층이 쌓아올려 이름에 ‘더미(pile)’가 들어갔다.

그런데 지구상 ‘천연 원자로’는 무려 20억 년 전에 탄생했다고 추정된다. 1972년 프랑스 원자력청은 아프리카 가봉공화국의 오클로 지역 우라늄 광산에서 천연 원자로를 발견했다. 이곳에서 캐낸 우라늄 광물을 분석한 결과, 핵분열 발생 후에 생겨나는 방사성 동위원소의 비율이 다른 지역보다 유독 높았고, 우라늄-235의 비율이 0.44 %인 경우가 있었는데, 자연계 우라늄-235 비율인 0.72 %에 비해 현저히 낮았다. 이러한 정황들은 천연 원자로가 가동됐다는 증거다.

보통 자연 속 우라늄-235의 비율만으로는 핵분열이 일어나기 어렵기 때문에 이는 매우 흥미로운 지점이다. 과학자들은 과거에는 우라늄-235의 비율이 발전로에 사용되는 농축도 만큼 높았고 암석 주위에 있는 지하수가 감속재 역할을 했을 것이라고 결론지었다. 감속재는 빠르게 움직이는 중성자의 속도를 낮춰, 다른 핵물질과 쉽게 부딪히도록 돕는다. 연쇄반응으로 발생한 열이 광물 주변 물을 증발시키면, 핵분열이 잠시 중단된다. 일정 시간이 흘러 구멍이 많이 난 우라늄-235 암석에 물이 차면 다시 천연 원자로가 가동된다. 이런 현상이 수십만 년 넘게 지속됐으나, 지금은 우라늄-235의 함량이 낮아져 ‘화석’처럼 멈춘 상태다.

원자로는 무엇으로 구성돼있나요?

원자로를 만들려면 앞서 소개한 핵연료와 감속재 외에도, 열을 식히는 ‘냉각재’, 연쇄반응을 조절하는 ‘제어장치’ 그리고 비상시 원자로 출력을 낮추고 방사성 물질이 외부로 방출되는 것을 막는 ‘안전장치’ 등이 필요하다. 감속재로는 오클로 지하수와 같은 경수뿐 아니라, 중수소와 산소로 구성된 ‘중수’, 탄소 원소로 만들어진 ‘흑연’ 등이 있다. 냉각재로는 경수, 중수, 이산화탄소가스, 헬륨가스 등이 쓰인다. 이들을 조합하면 다양한 형태의 원자로를 만들 수 있다. 추가로, 핵분열에서 발생하는 고속중성자를 감속 없이 그대로 사용하면 ‘고속로’라고 부른다.

연구로와 발전로는 어떤 점이 다른가요?

원자로는 사용 목적에 따라 전기를 생산하는 ‘발전로’, 선박 등의 추진을 위한 ‘동력용 원자로’, 공장에서 사용하는 열이나 수소를 생산하기 위한 ‘다목적용 원자로’, 연구 수행을 위해 쓰이는 ‘연구로’ 등으로 나뉜다.

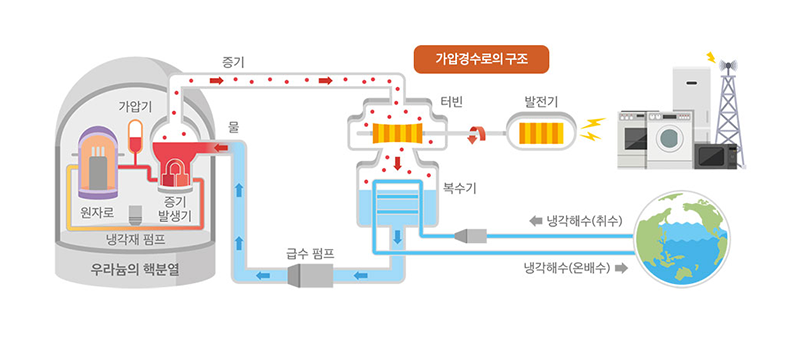

가장 많이 쓰이는 ‘발전로’는 쉽게 말해 핵분열반응을 이용해 전기를 생산한다. 대개 원자로 1차 계통에서 핵분열로 열에너지가 발생하면, 열교환기를 통해 2차 계통으로 전달된다. 이후 2차 계통에서 만들어진 증기로 터빈을 돌려 전기를 생산하는 발전기가 움직인다. 발전로의 출력은 500~1500 MW 정도이다. 현재 우리나라에서는 대부분 물을 감속재이자 냉각수로 사용한다. 약 330 ℃의 높은 온도에서도 냉각수가 액체 상태를 유지할 수 있도록, 압력을 대기압의 약 150배로 높인 경우를 ‘가압경수로’라 부른다.

가압경수로의 구조

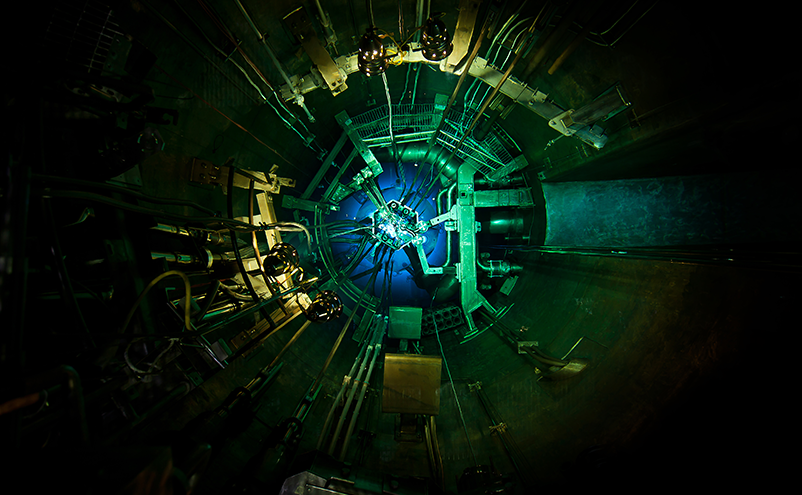

‘연구로’는 원자로에서 나오는 중성자를 다른 물질과 반응시키는 과학적 도구다. 암 진단·치료에 필요한 ‘의료용 방사성동위원소’나 비파괴 검사와 같은 ‘산업용 방사성동위원소’를 생산하며, 특정 물질의 성질을 분석하기도 한다. 전기 생산에 사용되지 않기 때문에 발전로처럼 높은 온도의 증기를 만들 필요가 없다. 우리 주변과 동일한 온도·압력에서 운영되며, 열출력은 수십 MW 이하다. 또한, 연구로에는 터빈 대신 중성자를 이용하기 위한 실험장치가 달려있다. 세계적으로는 441기의 발전로와 223기의 연구로가 운영되고 있다. 우리나라에는 24기의 발전로와 2기의 연구로가 있다. 그중 국내 유일의 다목적 연구로 ‘하나로’는 한국원자력연구원에 있다.

국내 유일의 다목적 연구로 ‘하나로’

미래 원자로는 어떤 모양일까요?

2000년대 들어 경제성, 안전성, 핵확산 저항성 등이 증진된 제4세대 발전로가 개발되고 있다. 새롭게 제안된 원자로 모델들은 ‘SMR(Small Modular Reactor, 소형모듈원전)’로 수렴되는 양상을 보인다. SMR은 출력 300 MW 이하의 원전으로, 현재 세계적으로 약 70여 종이 개발되고 있다. 크기가 작은 만큼 대형 원전에 비해 안전성이 강화됐다. 계절이나 시간 등의 영향을 받는 재생에너지의 간헐성을 보완하고, 극지나 오지 등 다양한 공간에 설치할 수 있다는 장점도 높게 평가된다. 한편, 탄소중립을 이루기 위해서는 발전로를 이용한 수소생산도 중요한 분야로 꼽힌다.