문화유산 속 과학읽기

글 이기환 히스토리텔러

X선으로, CT로 들여다본 문화유산

인간의 욕망까지 집어냈다

햇빛이 ‘일곱 색깔 무지개’로 분리된다는 것을 증명한 이는 영국 물리학자 아이작 뉴턴(1642~1727)이다.

뉴턴은 1672년 깜깜한 방의 창문 틈으로 들어오는 한 줄기 빛이 프리즘을 통과하면 무지개색으로 바뀌고 볼록렌즈로 합친 빛이 두 번째 프리즘을 통과하면 다시 백색광으로 바뀌는 실험을 했다.

이것이 가시광선(可視光線)이다.

이후 여러 과학자에 의해 가시광선 외에 적외선, 자외선, X선, 감마선 등

‘보이지 않는 빛’이 존재한다는 사실이 속속 발견됐다.

CT(컴퓨터 단층 촬영) 결과 국보 ‘청자어룡 모양 주전자’는 여러 부위를 따로 만들어 붙인 흔적이 보였다. 물레로 만든 항아리의 옆면을 자른 다음 물을 따르는 용머리(주전자 입구)를 따로 제작해 붙였다. 물고기 모양의 몸체와, 연꽃 봉오리와 연잎이 달린 줄기를 꼬아 만든 손잡이, 날개처럼 솟은 지느러미 부분 등도 별도로 제작해 접합했다. / 국립중앙박물관 제공

눈으로 본 국보경

물론 가시광선으로도 문화유산을 감상하고, 또 외형을 분석하는 데는 큰 어려움은 없다. 카메라와 광학 현미경 등을 쓰면 된다.

가시광선으로 본 유물 중 백미는 2300년 전 제작된 ‘국보경’으로 통하는 ‘정문경’이다. 이 국보경(기원전 3~2세기) 위에 그려진 선만 1만 3,000개가 넘는다. 선의 간격은 0.3~0.34 mm, 원의 간격은 0.33~0.55 mm에 불과하다. 장인의 인간미가 엿보이는 지점도 있다. 동심원의 한 가운데를 손으로 그린 흔적이다. 왜 그랬을까. 다치구 컴퍼스로 그린다 해도 한가운데 부분은 동심원으로 표시하기 어렵다.

당대의 장인은 동심원을 정교하게 다 그려 넣은 다음 마지막 원은 손으로 그려 넣었다. 국보경의 두 고리에서 끈을 매달아 사용한 마찰 흔적도 확인됐다. 사람이 이 청동거울을 가슴 등에 매달아 사용했음을 암시해 준다.

국보 ‘청자 참외 모양 병’의 경우 참외 모양의 세로 골은 육안으로는 균일하게 표현된 것으로 보인다. CT 이미지의 각도를 측정해 본 결과 147~156도로 확인됐다. 절정기에 이른 고려청자 장인의 손맛을 CT를 통해 밝혀낸 것이다. 이 병은 고려 인종(재위 1122~1146)의 장릉에서 출토된 것으로 전해진다. / 국립중앙박물관 제공

속살을 보려면

그러나 가시광선으로는 유물의 속살까지 들춰볼 수 없다. 결국 ‘보이지 않는 빛’으로 물체를 투과할 수 있는 X선과 적외선, 자외선, 감마선 등이 동원될 수밖에 없다. 이중 X선이 가장 일반적으로 쓰인다. X선은 다른 빛에 비해 파장이 훨씬 짧기 때문에 강력한 물체 투과력을 갖고 있다. 따라서 X선으로 문화재의 내부 구조나 상태 그리고 성분 등을 파악할 수 있다.

그러나 X선으로는 물체(인체)의 내부를 한 장의 평면 사진으로밖에 볼 수 없다. 그래서 1970년대 ‘컴퓨터 단층촬영(CT·Computed Tomography)’이 개발됐다. CT는 X선을 360도에 걸쳐 일정한 각도로 회전하면서 물체(인체)에 투사하고, 처음 쏜 방사선 중 물체를 투과한 방사선을 측정한다. 이 촬영에서 얻은 수천 장의 2차원 X선 이미지는 재구성 과정을 거쳐 3차원 입체 영상으로 만들어진다. X선 형광분석법(XRF)도 활용한다. 즉 물질에 X선을 쐈을 때 물질을 구성하는 원자들의 특성에 따른 고유의 형광 X선이 발생한다. 이때 발생한 형광 X선의 에너지를 측정해 물질이 어떤 성분으로 이뤄졌는지 알 수 있다.

사라진 동자승

문화유산의 조사는 이러한 다양한 첨단장비로 교차 측정한 뒤에 종합적인 결론을 내린다. 최치원(857~?)의 초상화 ‘운암영당고운선생 진영’이 대표적인 사례다. 우선 적외선 촬영 결과 초상화가 ‘건륭 58년(1793) 하동 쌍계사에서 제작되었다…’는 글이 보였다. X선 촬영으로는 최치원의 좌우에 덧칠된 부분에서 ‘동자승 3명’이 숨어 있다는 사실도 밝혀졌다.

‘X선 형광분석’으로 ‘숨은 그림’을 분석했더니 초상을 처음 그릴 때 사용했던 채색안료를 쓴 것으로 나타났다. 1793년 제작 당시 최치원 초상화가 두 동자승의 공양을 받는 신선의 모습으로 표현되었다는 뜻이다. 아마도 ‘책을 베개로 삼고 풍월을 읊고, 해인사에 은거했으며’(<삼국사기> ‘열전·최치원’), ‘어느 날 아침 갓과 신발을 남겨두고 어디론가 떠났다’(<고운집>)는 고사를 토대로 ‘신선 최치원’을 표현했을 것이다. 그러나 이후 누군가 두 동자승을 지우고 그 위에 다른 그림(오른쪽 하단엔 서책, 왼편엔 붓 받침)을 덧칠한 것이 틀림없다. 누가 그랬을까. 최치원은 유·불·선을 두루 섭렵한 인물로 여겨졌다. 1793년 완성된 최치원 초상화는 사찰(쌍계사)에 봉안돼 있었다.

그러나 최치원은 문묘(공자 사당)에 배향된 유학자로 유명했다. 그런 인물이 사찰의 벽에, 그것도 동자승의 공양을 받는 신선으로 표현됐으니 유생들의 눈이 뒤집혔을 것이다. 누군가 ‘유학자 최치원’을 강조하기 위해 동자승 부분을 훼손하고 서책과 붓 받침을 덧칠했을 것이다.

최치원 초상화의 X선 촬영 결과 육안이나 적외선 촬영으로는 보이지 않았던 그림을 찾아냈다. 최치원의 좌우에 덧칠된 부분에 동자승 2명이 숨어 있었다. / 국립중앙박물관 제공

비격진천뢰의 비밀

조선시대 군기시 화포장 이장손이 발명한 비격진천뢰는 어떠한가. 비격진천뢰는 목표물까지 날아가 터지는 일종의 시한폭탄이었다. 그런데 박물관의 CT 촬영과 감마선 투과 촬영 결과 비격진천뢰의 단면에 기공이 분포하고 있는 것으로 확인됐다. 적진에 떨어져 잘 터지게 만든 것이 분명했다. 비격진천뢰의 벽 두께도 부위에 따라 달랐다. 즉 쇳물 주입구와 살상용 쇳조각 및 심지를 꽂아 넣는 뚜껑 부분(아래 윗부분)은 두껍게 한 반면, 옆면은 상대적으로 얇게 설계했다. 왜냐. 쇳물 주입구와 쇳조각을 넣은 뚜껑 부분이 두꺼워야 하기 때문이다. 그래야 폭탄이 땅에 떨어지기도 전에 폭발해 버리는 치명적인 오류를 피할 수 있다. 반면 옆면은 되도록 얇게 처리해야 한다. 그래야 목표물에 떨어진 비격진천뢰가 얇은 부분으로 일시에 터지게 된다. 또한 같은 이유로 본체는 잘 깨지는 주조기법으로, 뚜껑 부분은 질기고 강한 단조기법으로 제작했다.

고려 장인의 손맛

국보 ‘어룡 모양 주전자’의 CT 결과도 눈길을 끈다. 이 주전자는 여러 부위를 따로 만들어 붙인 흔적이 역력했다. 몸체는 물레를 이용하여 항아리를 만들어 한쪽 측면을 자른 다음 주머니 형태로 좁혔다. 여기에 물을 따르는 용머리(주전자 입구)를 따로 제작해 붙였다. 물고기 모양의 몸체와, 연꽃 봉오리와 연잎이 달린 줄기를 꼬아 만든 손잡이, 날개처럼 솟은 지느러미 부분 등도 마찬가지였다.

‘청자참외모양병’은 고려청자 중 대표주자로 꼽히는 작품이다. CT 결과 몸체를 물레 성형한 다음 눌러서 8개의 참외 모양으로 만들고 목을 따로 제작하여 붙인 것으로 밝혀졌다. CT 이미지의 각도를 측정해 본 결과 참외 모양의 세로 골 각도는 147~156도로 확인됐다. 절정기에 이른 고려청자 장인의 손맛을 CT를 통해 밝혀낸 것이다.

사이펀의 원리, 계영배의 교훈

CT를 통해 ‘술을 과하게 마시지 마라’는 경계의 뜻으로 만든 ‘계영배(戒盈杯)’의 속살도 들여다봤다. 계영배는 술이 일정한 한도(70 %)에 차 오르면 새어나가도록 만든 잔이다. 기압차와 중력을 이용해서 구부러진 관을 이용하여 액체를 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르게 하는 ‘사이펀 (Siphon)의 원리’가 담겨있다. 계영배에는 인간의 끝없는 욕심을 경계한다는 뜻도 지니고 있다.

‘계영배’ 교훈의 유래는 멀리 공자 시대까지 올라간다.(<공자가어> 등) 즉 공자가 노나라 환공의 사당을 둘러보다 비스듬히 기대어 놓은 그릇을 발견했다. 공자는 제자들에게 ‘이 그릇은 속을 비우면 기울어지고, 반쯤 채우면 바르게 서 있으며, 가득 채우면 엎어져 쏟아진다’면서 ‘그래서 명석한 군주는 항상 이 그릇을 곁에 두고 지극정성으로 모신다’라고 했다. 공자는 ‘차면 양보하고, 겸손으로 지키면 그릇은 엎어지지 않는다’라고 덧붙였다.

가려진 꽃무늬

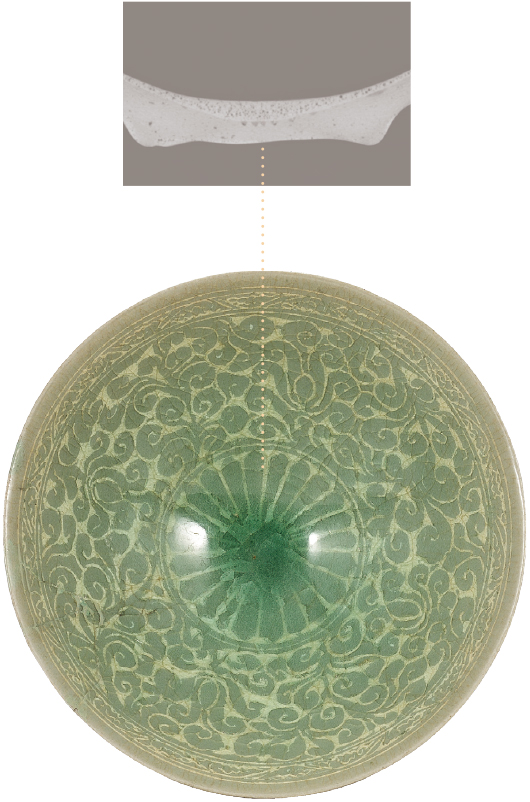

CT로 밝혀낸 비밀은 국보 ‘말 탄 인물 모양(기마인물형) 명기’(1924·금령총 출토)에서도 드러난다. 겉으로는 그저 말을 탄 사람을 형상화한 조각처럼 보인다. 그러나 CT 결과 인물 뒤에 있는 깔때기 모양의 구멍 안에 물을 넣고 다시 말 가슴에 있는 대롱을 통하여 물을 따를 수 있는 주전자로 제작된 것임을 확인했다. 또한 CT로 국보 ‘상감 국화 넝쿨무늬 사발’에서 그동안 보이지 않았던 국화 무늬를 찾아냈다. 궁금증이 생긴다. 고려 시대 장인이 애써 그렸을 텐데 왜 보이지 않았던 걸까. 유약 때문이었다. 분석 결과 그릇 바닥으로 내려갈수록 유약의 두께가 두꺼워지고(1.00 mm), 내부 바닥에는 아예 유약층이 고여있었다. 그 유약층 때문에 고려 장인이 새긴 ‘회심의 마무리’ 솜씨가 ‘아뿔싸!’ 가려진 것이다. 그걸 CT가 잡아냈다.

국립중앙박물관은 CT로 국보 ‘상감 국화 넝쿨무늬 사발’에서 두꺼운 유약층 때문에 가려져 있었던 국화 무늬를 찾아냈다. / 국립중앙박물관 제공

적외선에 비친 삼족오

이밖에 국립중앙박물관이 소장 중인 고구려 벽화 개마총의 조각 편에 적외선 및 초분광 촬영을 한 결과, 넓은 띠 안에 구름무늬와 함께 해 안의 삼족오가 그려진 것을 확인했다. 또 천인상 벽화에서는 뿔 모양의 머리 장식에 펄럭이는 천의를 입은 사람과, 양손을 다소곳이 모아 쥐고 주름치마에 두루마기를 걸친 여성 4명이 관찰됐다. 또 적외선 촬영으로 백제 무령왕비의 베개 위에 쓰인 ‘甲(갑)’ ‘乙(을)’ 자를 확인했고, 경주 천마총 말다래에 그려진 천마의 도렷한 갈기 문양을 찾아냈다. 언급한 사례들은 극히 일부에 불과하다.

고고학 발굴로 깜짝 놀랄만한 자료를 찾는 것도 물론 흥미로운 일이다. 그러나 그러한 새로운 자료와, 기존 수장고에 보관된 수많은 유물의 숨은 가치를 찾고, 병든 부위를 고치며, 제대로 복원·관리하는 일이야말로 더할 수 없이 중요하다. 그래서 ‘수장고를 발굴하라’는 말이 나왔나 보다.