문화유산 속 과학읽기

글 이기환 히스토리텔러

플라톤·괴테·모차르트와

어깨를 나란히…

우주에 새긴 한국인은 누구?

‘7365 세종(Sejong)’.

1996년 일본 천문가인 와타나베 가즈오(渡邊和郞)가 관측한 소행성이다.

당시 화성~목성 사이에서 관측된 7,000여 개 소행성 가운데

새롭게 발견된 두 천체(지름 5~6㎞)에 붙인 이름이다.

세종을 존경했던 후루가와 기이치로(古川 麒一郞) 도쿄(東京) 천문대 박사의 주선으로

1997년 국제천문연맹에 등록됐다.

세종 탄신(1397년) 600주년을 기념한다는 취지였다. 고마운 일이다.

그러나 곰곰이 생각해 보면 어떨까.

당시 기준으로 7,000개 중 하나에 불과한 작은 소행성에,

그것도 일본인의 주선으로, 다른 분도 아닌 ‘세종대왕’의 이름을 붙였다니….

왠지 부끄럽다는 생각까지 든다.

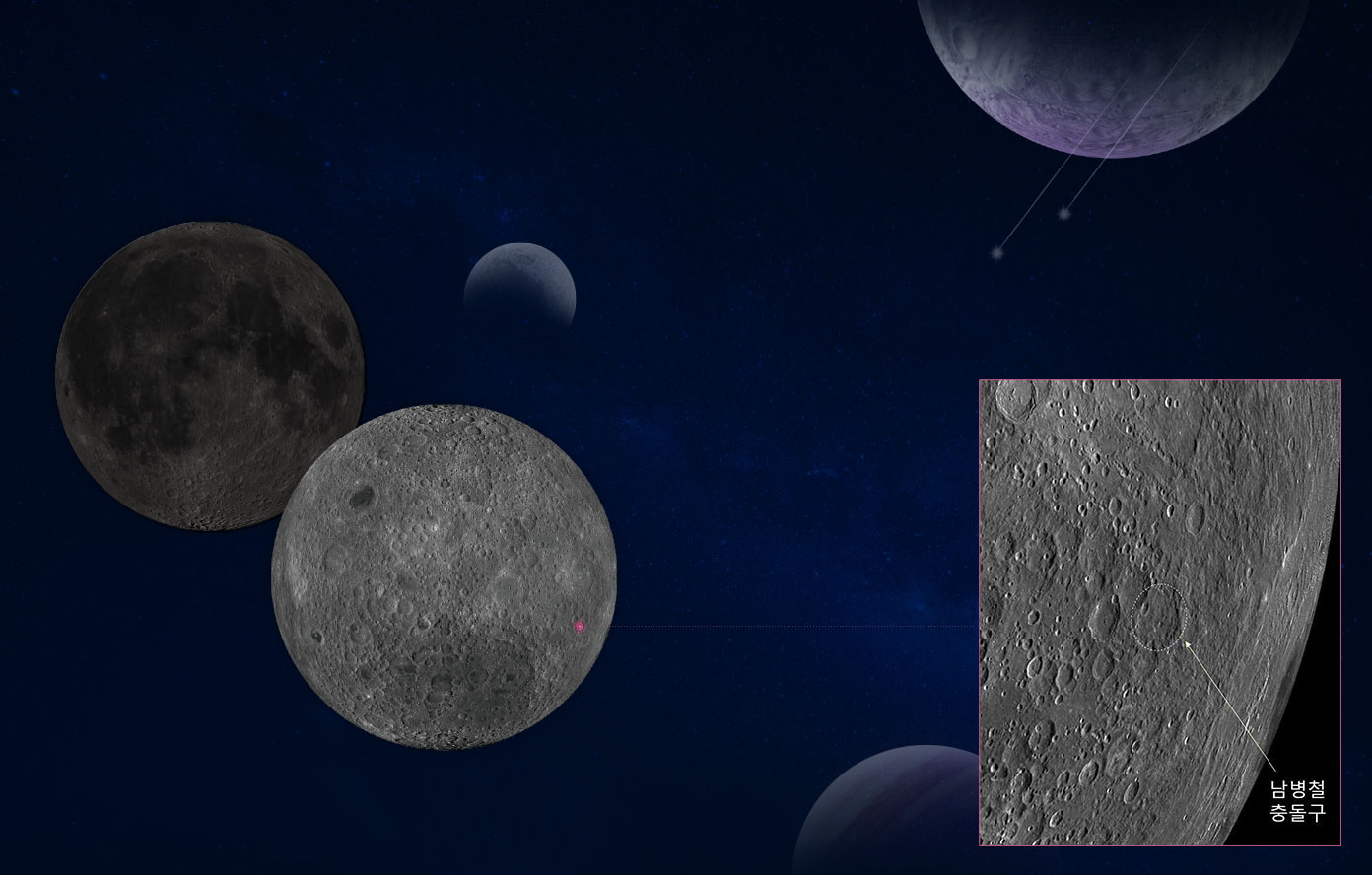

달의 뒷면에서 관측된 ‘이름 없는 충돌구’에 ‘세종대왕’ 명칭을 0순위로 떠올렸지만, 달의 뒷면 충돌구에 세종대왕을 올릴 수는 없었다. 달의 뒷면이므로 세종대왕처럼 잘 알려진 인물보다는 지금까지 잘 알려지지 않은 한국 과학자가 더 적당하다고 여겼다. 그래서 선택된 이가 남병철이다.

/ 경희대 다누리 자기장 답재체 연구팀 제공

‘갑툭튀’한 ‘남병철’

얼마 전 작디작은 소행성이 아닌 달(Moon)에서 생소한 역사 인물이 ‘갑툭튀’ 했다. 19세기 인물인 ‘남병철(1817~1863)’이다. ‘달 뒷면’의 ‘이름 없는 충돌구’에 ‘남병철 충돌구(Nam Byeong-Cheol Crater)’라는 명칭이 붙었다. 이름을 얻은 과정이 흥미롭다. 2021년 국제학술지 <네이처>에 ‘달 뒷면에 존재하는 지름 132 ㎞의 이름 없는 충돌구(Unnamed Crater)’ 관련 논문이 실렸다. 이후 이 충돌구를 공동 연구하던 경희대 다누리 자기장 탑재체 연구팀과 미국 산타크루즈대가 의기투합한 지점이 있었다. 이 충돌구에 한국인 과학·천문학자 이름을 부여해 보자는 것이었다.

연구팀의 의뢰를 받은 고천문학자(양홍진 한국천문연구원 고천문연구센터장)가 떠올린 인물은 ‘세종’이었다. 각종 천문기기 발명을 이끌고 조선 천문학을 세계 으뜸으로 키운 만고의 성군이 아닌가. 하지만 ‘달의 뒷면’에 ‘세종대왕’ 이름을 붙이기는 좀 그랬다. ‘달의 뒷면’이라면, 오히려 잘 알려지지 않은 과학자가 적당해 보였다. 그렇다고 국제학계에 생판 알려지지 않은 인물을 올릴 수 없었다. 그래서 떠올린 이가 ‘남병철’이었다. 남병철은 예조판서·대제학 등을 역임한 문신이었지만 천문학자·수학자로도 큰 업적을 남긴 인물이다. 게다가 남병철이 고안한 ‘혼천의’를 다룬 논문이 2006년 국제 공인 학술지에 실려 국제학계에 정식 소개된 것도 결정적이었다. 이렇게 추천된 ‘남병철 크레이터’ 명칭은 지난 8월 14일 국제천문연맹의 승인을 받아 최종 공인되었다.

괴테·모차르트·셰익스피어…

이를 계기로 태양계에 붙인 ‘한국’ 혹은 ‘한국인’ 관련 이름을 검색해 보았다. 우선 ‘수성’에서 정철(1536~1593)과 윤선도(1587~1671) 충돌구가 눈에 들어왔다. ‘정철(Chong Chol) 충돌구’(지름 143 ㎞)는 1979년, ‘윤선도(Yun Son Do) 충돌구’(지름 76 ㎞)는 1976년에 각각 명명됐다. 추가로 검색하다가 깜짝 놀랐다.

안토니 가우디(1852~1926), 루트비히 판 베토벤(1770~1822), 요한 볼프강 폰 괴테(1749~1832), 조반니 보카치오(1313~1375), 미구엘 드 세르반테스(1547~1616), 폴 세잔(1839~1906), 프레데리크 쇼팽(1810~1849), 윌리엄 셰익스피어(1564~1616), 앤디 워홀(1928~1987), 안톤 체호프(1860~1904), 에밀 졸라(1840~1902), 표트르 차이콥스키(1840~1893), 볼프강 아마데우스 모차르트(1756~1791)…. ‘머큐리(Mercury·수성)’는 로마 신화에 등장하는 ‘예술의 신’이다. 그래서 국제천문연맹이 제시한 ‘수성 충돌구’의 명명 규정에는 ‘뚜렷한 업적을 세운 예술가의 이름을 짓는다’는 내용이 들어있다.

황진이·사임당 충돌구

금성은 로마 신화의 여신(비너스) 이름을 딴 행성이기에 온갖 여신과 여성의 이름으로 도배했다. 금성 충돌구는 지름 20 ㎞를 기준으로 나뉜다. 그 이상은 각 분야에서 뛰어난 공적을 올린 여성, 그 이하는 평범한 여성의 이름을 각각 붙인다. 클레오파트라(이집트 여왕·기원전 69~30)와 크산티페(소크라테스 부인·기원전 5세기 말), 모나리자(레오나르도 다빈치의 모델·1479~1551?), 플로렌스 나이팅게일(1820~1910), 앤 설리번(헬렌 켈러의 스승·1866~1936), 마리아 몬테소리(교육자·1870~1952) 등이 포함되어 있다. 한국의 황진이(Hwangcini·미상)와 신사임당(Samintang·1504~1551)도 들어있다.

‘황진이 충돌구’(30.2 ㎞)와 ‘신사임당 충돌구’(25.9 ㎞)는 지름 20 ㎞가 넘는다. 지름 20 ㎞ 이하인 연옥(1997·9.5 ㎞) 및 연숙(1997·8.5 ㎞) 충돌구는 보통 한국 여성의 이름을 붙였다. 이 밖에 ‘마고할미 테세라(판)’, ‘설문대 할망 프룩투스(물결)’, ‘세오녀 카스마(대계곡)’, ‘삼신할미 코로나’ 등 한국 설화에 등장하는 여성이 금성에 등장한다.

얼마 전 달의 뒷면에서 관측된 ‘이름 없는 충돌구’에 ‘남병철충돌구’ 이름이 붙었다. ‘남병철’ 외에도 세종(소행성), 정철·윤선도(이상 수성), 황진이·신사임당(이상 금성) 등의 이름이 붙은 태양계 행성 및 위성이 더러 있다. / 국제천문연맹 홈페이지

플라톤·뉴턴·다윈…

달의 충돌구는 지름이 1 ㎞ 이상 되는 것만 100만 개 정도에 달한다. 그중 현재 1,659개에 만 이름이 붙었다. 국제천문연맹의 명명 규정은 ‘과학자, 엔지니어, 탐험가, 우주 천문 행성 분야에서 뚜렷한 공헌도가 있는 인물’ 등으로 해놓았다. 그 면면을 열거해 보자.

찰스 다윈(1809~1882), 갈릴레오 갈릴레이(1564~1642), 레오나르도 다 빈치(1452~1519), 알리기에리 단테(1265~1321), 플라톤(기원전 428~347), 블레즈 파스칼(1623~1662), 그레고어 요한 멘델(1822~1884), 토머스 에디슨(1847-1931), 유클리드(기원전 300 무렵), 히포크라테스(기원전 460~377), 헤로도토스(기원전 484~408), 요하네스 케플러(1571~1630), 율리우스 카이사르(기원전 102~44), 에드워드 제너(1749~1823), 아이작 뉴턴(1643~1727), 루이 파스퇴르(1822~1895), 피타고라스(?~기원전 532), 튀코 브라헤(1546~1601), 로알 아문센(1872~1928), 아르키메데스(기원전 287?~212)….

문·이과 통합 인물

그럼 남병철이 누구이기에 이런 대가들과 어깨를 나란히 할 수 있다는 건가. ‘전 대제학 남병철은…서적을 섭렵하여 투철하게 깨우친 뒤에야 그쳤다. 한번 눈을 거친 것은 평생 잊지 않았다. 천문 역법에도 널리 통달하여 우주의 미묘한 이치를 세밀히 분석해 냈다…’(<철종실록> 1863년 7월 13일)

21살에 문과에 급제한 남병철은 예조·공조·형조·이조판서를 두루 거쳤다. 문관의 꽃이라는 홍문관 대제학에 올랐다.(1859) 천생 ‘문과생’ 같았지만 그렇지 않았다. 천문학·수학 등에도 천부적인 재능을 발휘한 문·이과 통합형 인물이었다.

그가 천문학과 수학에 몰두한 이유가 있다. ‘유가의 경전 해석에는 저마다 의견이 다를 수밖에 없다. 그러나 수학은(수식으로) 시비를 분명히 가릴 수 있으므로 천문 현상을 정확하게 계산할 수 있기에 공부했다’(<규재유고>)라고 했다.

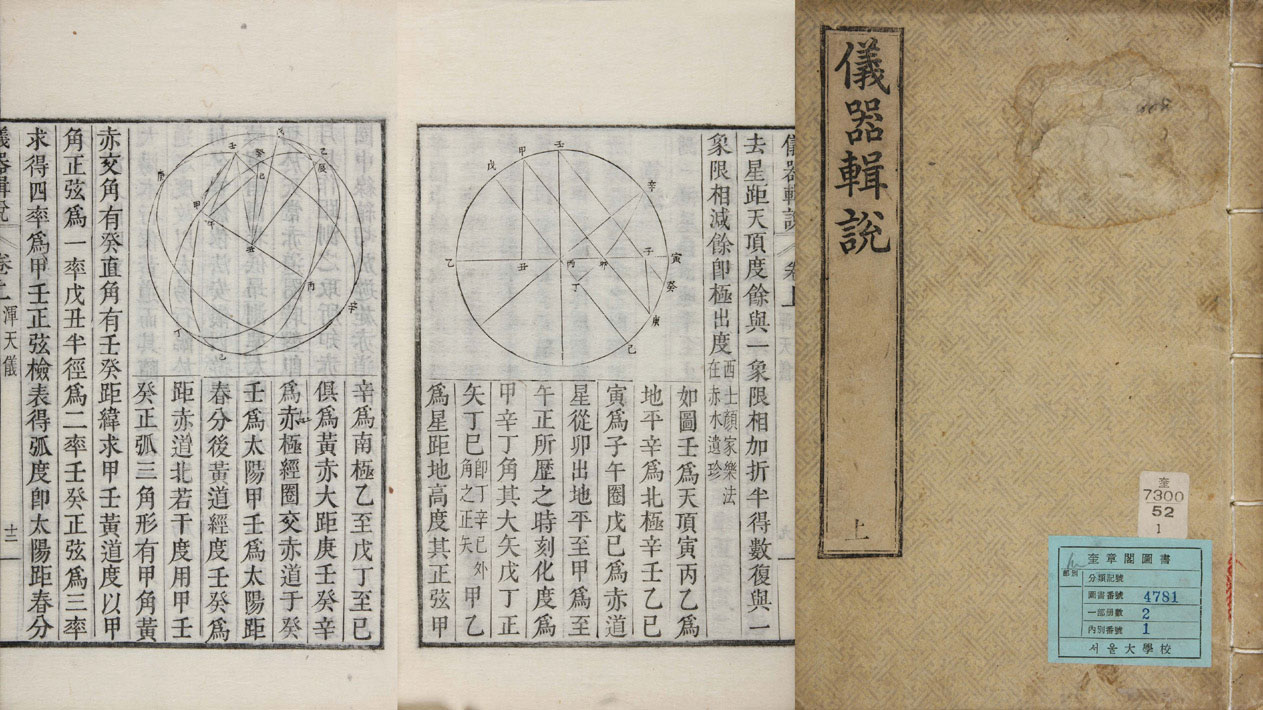

남병철의 <의기집설>에는 천문관측에 적용된 수학적 원리와 관측값을 이용한 계산법이 서술되어 있다. 그중에는 ‘구면(球面) 삼각법’(각과 변 사이의 관계를 삼각 함수로 나타내는 방법)을 이용해서 각종 천문 현상을 수학으로 표현하는 방법도 포함되어 있다.

지방에 따른 가늠쇠 조정

그의 저술 가운데 혼천의(별·태양계 관측기구) 등 천문기기의 구조와 제작·사용법을 기록한 <의기집설>(1859)이 고갱이다. 기존 혼천의는 북극 고도(위도)를 관측지(서울)에 맞게 한번 설치하면 더는 변경할 수 없었다. 그러니 예컨대 위도가 다른 서울(37.5도)과 부산(35도)에서의 측정값은 다를 수밖에 없었다. 남병철의 ‘혼천의’는 이런 단점을 보완했다. 관측의 기준이 되는 북극고도(위도)를 그 지방에 맞출 수 있게 해서 그곳에 맞는 정확한 측정값을 얻을 수 있게 했다.

또 기존 혼천의는 관측용 축이 고정되어 있었다. 그래서 별도의 천문기기를 만들어 별 따로, 태양계 움직임 따로 관측해야 했다. ‘남병철 혼천의’는 고리 하나를 더 만들었다. 그런 뒤 눈금이 달린 ‘관측용 축’을 3종류의 구멍(적극공·황극공·천정공)에 선택·연결하면 원하는 천체를, 원하는 위치에서 볼 수 있게 했다. 예전에는 각각의 기능별로 따로 제작할 수밖에 없었던 혼천의를 하나로 합쳐놓은 셈이다. 남병철은 북극고도(위도)를 지역에 따라 조정하고, 별·태양계 등의 천체를 혼천의 하나로 관측할 수 있는 ‘휴대용 혼천의’를 개발한 것이다. 남병철은 서양 천문학과 수학을 100 % 자기 것으로 소화했다. <의기집설>에는 천문관측에 적용된 수학적 원리와 관측값을 이용한 계산법이 서술되어 있다. 그중에는 ‘구면(球面) 삼각법’으로 각종 천문 현상을 표현하는 방법도 포함되어 있다. 그러니 ‘달 충돌구’ 명단에 ‘남병철’이 한자리 차지했다 해도 토를 달 수 없다. 되레 만시지탄이다.

한국은 조선시대 이전부터 천문학 강국이었다. 이후 오랜 기간 침체되었다가 다시 우주에 눈을 돌려 인공위성을 탑재한 발사체와 달 궤도 탐사선(다누리)까지 쏘아 올렸다. 그런데 지금까지 명명된 1,659개의 달 충돌구에 한국인 이름이 없었다니…. 그만큼 천문학을 비롯한 과학 분야에 무신경했다는 방증이기도 하다. 관심 좀 갖자.