문화유산 속 과학읽기

글 이기환 히스토리텔러

첨단과학이 밝혀낸 ‘4 ㎜의 반전 매력’,

1500년간 ‘흠결’ 숨긴 78호 반가사유상

‘세상사가 힘들 때 찾아와 영혼까지 치유받고 간다’는 문화유산이 있다.

국립중앙박물관 2층 전용공간에 나란히 전시 중인 국보 반가사유상 2점(옛 국보 78호와 83호)이다.

‘반가사유’는 한쪽 다리를 다른 쪽 무릎 위에 얹고(반가·半跏)

손가락을 뺨에 댄 채 생각에 잠긴(사유·思惟) 자세를 가리킨다.

출가 전 인간의 생로병사를 고민하고 명상에 잠긴

싯다르타(부처의 출가 전 이름) 태자를 조각한 상이다.

6~7세기에 유행한 반가사유상 가운데 대표작이 바로 국보 78호와 83호라 할 수 있다.

국립중앙박물관 2층 전용공간에 나란히 전시 중인 국보 78호(왼쪽)와 83호(오른쪽) 금동반가사유상.

출가 전 인간의 생로병사를 고민하고 명상에 잠긴 싯다르타(부처의 출가전 이름) 태자를 조각한 상이다.

국립중앙박물관 제공

78호보다 83호?

그런데 그 중 ‘원픽’을 꼽자면 대부분 ‘83호’를 선호할 것 같다. 우선 83호가 일본의 국보 1호(조각 부문)인 일본 고류지(광륭사·廣隆寺) 목조미륵반가사유상과 ‘쌍둥이’라 할 만큼 흡사하다. 그런 점에서 상대적으로 더 유명세를 탔다.

게다가 83호(키 93.5 cm, 무게 112.2 kg)는 78호(키 80 cm, 무게 37.6 kg)에 비해 13.5 cm나 크고 74.6 kg이나 무겁다. 83호는 그렇게 크고 무거우면서도 신체 각 부분의 정연한 비례와 힘이 응축된 생동감, 앉음새 전체적인 안정감 등 3박자가 빈틈없는 조화를 이룬다는 평을 듣고 있다. 그 덕에 83호는 석굴암 불상과 함께 한국의 대표 불상이라는 극찬을 받는다.

그러다 보니 상대적으로 78호가 다소 저평가 되기도 한다. 물론 78호 제작 시기(6세기 중후 반)가 83호(7세기 전반)보다 50년 정도 빨라서 그렇다는 전제가 깔리기는 한다. 그러나 얼굴이 사각형이고, 허리와 팔을 비현실적으로 가늘게 표현하는 등 신체 각 부분의 유기적인 관계가 매끄럽지 않다느니, 그래서 다소 미흡한 78호를 보완한 불상이 83호라느니 하는 평가가 나왔다. 78호도 삼국시대 불교 조각을 대표하는 뛰어난 예술품이지만, 83호는 78호의 단점을 극복한 절정의 완성미를 보여준다는 측면이 강조된 것이다.

첨단장비로 78호를 들여다보니

그런데 2015년 국립중앙박물관이 78·83호 반가사유상을 두고 비파괴성분분석과 감마선 필름, 3D 스캔 같은 첨단과학으로 분석해보니 간과할 수 없는 착안점을 밝혀냈다. 1500년 가까이 누구도 눈치채지 못했던 ‘78호의 반전 매력’을 찾아낸 것이다. 그 ‘반전 매력’은 육안으로는 물론이고, X선 촬영 등에서는 확인할 수 없었던 ‘여러 가지 흠결’이었다.

이 대목에서 무슨 뜬금없는 얘기냐고 할 것이다. ‘여러 가지 흠결’이 어떻게 ‘놀라운 매력’이 될 수 있다는 말인가. 차근차근 훑어보자. 우선 감마선 촬영 결과 78호의 등 부위에 반타원형 동판을 따로 붙인 흔적을 확인했다. 주조할 때 생긴 구멍을 동판으로 붙여 수리한 흔적이었다. 지금까지 보이지 않았던 수리 흔적이 첨단과학을 동원하고 나서야 겨우 드러난 것이다. 또 78호는 83호와 함께 밀랍 주조법으로 제작한 불상이다. 밀랍 주조법이 무엇인가.

철심 틀에 점토(내형토)로 불상의 원형을 정교하게 빚고 그 위에 밀랍을 입혀 원형대로 조각한 다음 재차 점토(외형토)를 바른 후 청동 쇳물을 부어 주조하는 기법이다. 내형토와 외형토 사이의 공간을 메운 밀랍 부분을 열로 녹인 후 그사이에 청동 쇳물을 붓는 것이다.

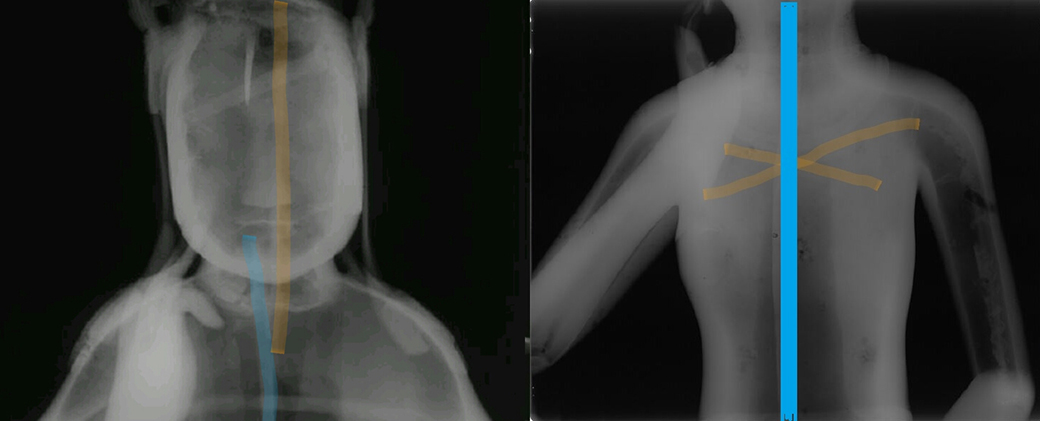

78호(왼쪽)의 경우 머리와 몸체 부분을 따로 만들었기 때문에 수직의 중심 철심은 목 부위까지 올라가고(파란색),

머리 부분에는 별도의 수직 철심(노란색)이 내려온다.

83호(오른쪽)는 머리에서 발끝까지 수직으로 내려오는 하나의 굵은 사각 철심이 보인다.

머리 따로, 몸 따로 만들지 않고 한 번에 빚었다는 뜻이다. 83호는 78호의 단점을 보완했다. / 국립중앙박물관 제공

78호 분석에서 발견되는 여러 흠결들

그런데 78호를 감마선으로 분석해 봤더니 철심 틀이 분리되어 있었다. 이것은 점토(내형토)로 맨 처음 형상을 만들 때 몸체와 머리 부분을 각각 따로 만들어 붙였다는 뜻이다. 왼발의 받침대 역시 따로 제작해서 붙였다. 별도로 만들어 붙였기 때문에 미세한 균열이 생겼고, 그 사이에 청동 쇳물이 흘러 들어가 거스러미(까칠까칠한 부분)가 생겼다. 이 또한 육안이나 X선 촬영으로는 잡아낼 수 없는 흠결이었다.

또 비파괴방법 등으로 성분을 분석해보니 78호의 본체는 주석이 5 % 정도 들어간 ‘구리-주석’ 합금이었다. 그런데 뒷면에 덧댄 동판과 수리 흔적이 보이는 양 옆구리 부분에서는 주석 대신 납이 3 % 정도 들어있는 구리-납 합금 성분이 보였다. 또 본체와 떨어져 있는 천의 자락과 보관 장식 중 일부도 구리-납의 합금이었다.

무슨 뜻일까. 한번이 아니라 몇 번에 걸쳐 주조했다는 의미이다. 즉 처음 주조(구리-주석 합금) 때 쇳물이 제대로 흘러 들어가지 않아서 결함이 발생한 부분도 있었을 것이다. 또한 본체와는 떨어져 있는 천의 부분은 처음부터 쇳물이 흘러 들어가지 못했을 것이다. 이런 부분을 ‘구리-납’의 합금 쇳물로 다시 주조했거나, 혹은 별도의 납 땜질 수리로 감쪽같이 마무리한 것이다. 물론 이 역시 육안 또는 X선 촬영으로는 볼 수 없었던 흠결이었다.

두께 4 ㎜의 명과 암

그렇다면 78호의 결함은 왜 생겼을까. 국립중앙박물관은 ‘78호 반가사유상의 두께가 너무 얇았기 때문’이라고 풀이한다. 그랬다. 분석 결과 78호의 몸체 두께는 평균 4 mm에 불과했다. 78호의 장인은 내형토와 외형토의 사이를 메운 밀랍 공간을 최대한 얇게 둠으로써 흘러 들어가는 쇳물의 두께를 최소화했다. 밀랍의 두께가 얇으니 청동 쇳물이 제대로 흘러 들어가기 어려웠을 것이다. 몸체와 떨어질수록 쇳물의 흐름 또한 원활하지 못했을 것이다. 몸체와 멀리 떨어진 천의 부분도 별도로 주조해서 붙였을 가능성이 짙다. 얇은 밀랍을 사용해서 적은 양의 쇳물로 주조하다 보니 78호가 다소 평면적인 인상을 주는 것이다.

78호의 장인은 왜 제작 과정의 어려움을 자초했을까. 적은 청동 쇳물로 그렇게 큰 불상을 만들기 위한 어쩔 수 없는 선택이었을까. 아니면 그 당시 날씬한 불상을 선호했기 때문일까.

어떤 이유든 이것이 78호의 반전 매력이다. 78호 장인은 온갖 고초를 겪으면서도 결함 부분을 금속 고유의 성질과 고도의 접합 기술로 완벽하게 수리했다. 이로써 육안은 물론 X선 등으로도 구별할 수 없는 절정의 완성도를 자랑했다는 것이다. 그래서 이 78호를 두고 고도의 주조 기술과 더불어 종교적인 염원을 바탕으로 한 1500년 전 숭고한 장인 정신이 깃들어 있다는 반전 평가를 내릴 수 있다.

‘몸체 따로’, ‘머리 따로’, ‘왼발 연화좌’ 따로 만들어 붙였기에 미세한 균열이 생겼고,

그 사이 청동 쇳물이 흘러 들어가니 거스러미(까칠까칠한 부분)가 생겼다.

78호의 단점을 극복한 83호

78호 제작자의 역경 덕분일까. 7세기 초의 장인은 50여 년 전 78호 제작자가 겪은 고초를 완벽하게 극복한 조각상을 창조했다. 그것이 83호 반가사유상이다. 우선 4 mm에 불과했던 78호의 몸체 두께보다 2배 반 정도인 평균 10 ㎜ 정도로 만들었다. 밀랍을 그만큼 두껍게 바른 것이다. 붓는 쇳물의 양은 많아졌지만, 통로가 넓으니 흐름은 원활했다. 또 몸체의 원형을 빚은 점토(내형토)를 분석해보니 78호와 확연히 달랐다.

즉, 83호는 굵은 모래 입자가 섞인 사질점토에 식물 줄기를 3 cm 내외로 잘게 썰어 넣은 내형토로 빚었다. 이로써 고운 진흙만을 사용한 78호의 단점을 극복했다. 입자 굵은 사질점토와 잘게 썬 식물 줄기를 섞음으로써 쇳물이 흘러 들어갈 때 내부의 공기가 바깥으로 원활하게 배출된 것이다. 분석 결과 바닥 두 곳과 왼발을 빼면 수리한 곳이 거의 없었다.

또한 머리, 본체, 연화좌를 따로가 아닌 한 번에 완성했다. 두꺼운 밀랍을 사용해서 많은 양의 쇳물을 주입하니 입체감과 사실감이 뛰어난 걸작품을 창조한 것이다. 78호보다 50년 정도 늦게 활약한 83호 제작자는 청동 합금을 마음껏 사용해가며 자신의 실력을 원 없이 발휘한 행운아였던 것이다.

78호는 형상을 빚을 때 고운 입자의 점토를 썼다(왼쪽).

그러나 83호는 굵은 입자의 모래토와 나뭇가지 사질점토에 식물 줄기를 3 cm 내외로 잘게 썰어 넣은 점토로 빚었다(오른쪽).

83호는 고운 진흙만을 사용한 78호의 단점을 극복했다.

입자 굵은 사질점토와 잘게 썬 식물 줄기를 섞음으로써 쇳물이 흘러 들어갈 때 내부의 공기가 바깥으로 원활하게 배출된 것이다.

국립중앙박물관 제공

제작국은 어디일까

78호는 1912년 조선총독부가 사업가이자 골동품 수집가였던 후치가미 데이스게(淵上貞助)로부터 4,000원을 주고 구입한 작품이다. 하지만 출토지를 알 수 없었다. 경상도 출토설(안동·영주 등)과 고구려설이 제기됐고, 최근에는 백제설을 주장하는 연구자들이 많아졌다. 78호에서 늘어지는 반복적인 둥근 U자형 옷 주름 양식이 백제 부소산성 출토 납석제 반가상과 통한다는 것이다. 83호는 어떤가. 1912년 이왕가박물관이 서울의 고미술상 가지야마 요시히데(楣山義英)에게서 2,600원을 주고 산 작품이다. 역시 출토지 불명이다. 하지만 세 개의 반원을 이어 붙였지만, 장식 없이 단순하고 강렬한 인상을 주는 보관은 옛 신라지역에서 주로 보인다. 무엇보다 고류지 목조반가사유상(일본 조각부문 국보 1호)이 83호와 즐겨 비교된다. 특히 고류지가 신라계 도래인인 진하승이 창건한(603년) 사찰이라는 점이 주목된다. 따라서 지금으로서는 ‘83호=신라 제작’설이 가장 유력하다.

하기야 이제 와서 ‘국적’ 논쟁을 벌이는 것이 무슨 의미가 있겠는가. 최첨단 과학을 통해 78호와 83호를 만든 백제·신라 장인의 ‘분투’를 되새겨볼 수 있었다. 그것만으로도 가치 있는 일이 아닌가. 이제 박물관을 찾는 누구라도 오묘한 미소와 사유의 철학을 일깨워주는 78·83호 반가사유상을 바라보면 어떨까. 종교와 상관없이….