영화 속 과학읽기

글 전영식 과학커뮤니케이터 사진제공 ㈜월트디즈니컴퍼니코리아

우리는 어디서 와서 어디로 가는가,

<모아나 2>

코로나 팬데믹 시기를 지나면서 세상의 많은 것이 지체되었다. 어른은 나이를 먹고 아이는 커가지만, 세상은 아직 팬데믹을 통과하는 중이다. 2024년 개봉한 영화를 보면 잘 알 수 있는데, 흥행에 성공한 영화들은 거의 팬데믹 시대에 기획된 속편이다. 이미 소개했던 <인사이드 아웃 2>, <듄 2>가 그랬고 강산이 변해도 계속 나오는 슈퍼배드, 고질라, 킹콩, 쿵푸팬더가 그랬다.

불안하고 혼란스러운 세상에는 예전의 캐릭터가 안전하게 관객을 모으기 때문일 것이다. 당분간 이런 흐름은 이어질 텐데 그 끝이 언제인지는 헤아리기 어렵다. 이번에 이야기할 <모아나 2> 역시 2017년에 개봉해서 흥행에 성공한 <모아나>(2017)의 후속 작품이다.

영화 <모아나> 시리즈는 폴리네시아 원주민인 주인공이 자신의 한계와 부족의 역경을 돌파하고 새로운 세계로 나아가는 성장영화이자 판타지 애니메이션이다. 빌런의 모습이 귀엽고 덜 사악하게 그려졌고, 추수감사절을 맞아 개봉한 만큼 남태평양의 아름다운 풍경이 현실을 벗어나고 싶은 욕망을 끌어낸 마케팅적으로 잘 만들어진 수작이다.

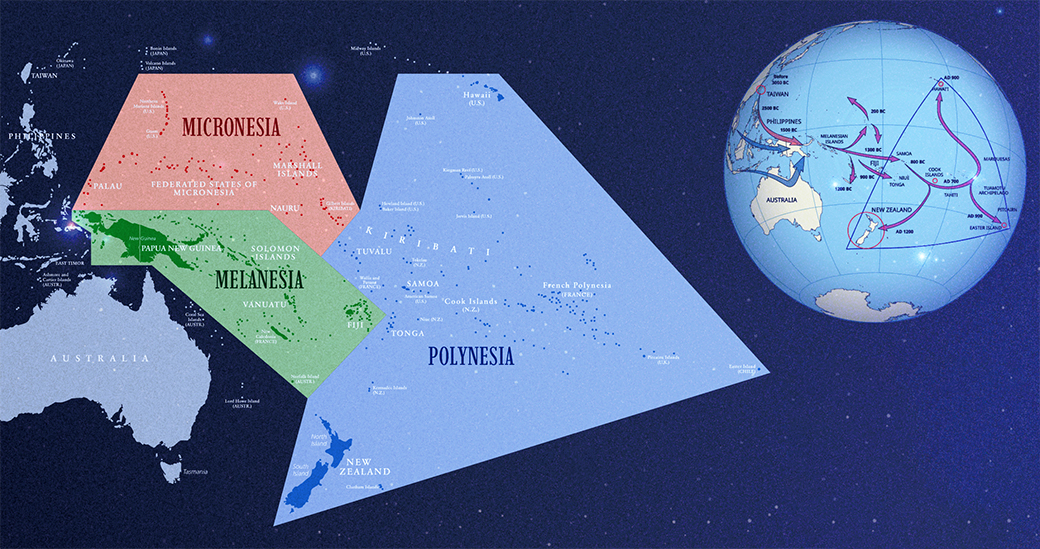

지리학적으로 태평양 제도는 넓은 의미로 태평양에 있는 약 2만에서 3만 개의 섬을 가리킨다. 이를 묶어서 오세아니아로 부르기도 하는데 크게는 멜라네시아, 미크로네시아, 폴리네시아로 나뉜다. 바다를 포함한 면적으로만 따지면 미국의 몇 배에 이르는데, 섬과 섬 사이의 거리가 수백에서 수천 km에 달한다. 몽골군이 강화도 해협을 못 건너가 고려가 살아남았고 제주도를 오가던 많은 배가 난파되었던 사실, 일본이 대한해협이 있어 외세로부터 안전했던 점 등을 보았을 때 상상을 초월하는 거리이다.

폴리네시아를 포함하는 남태평양 군도의 문화사는 비교적 늦게 연구되기 시작했다. 서양이 대항해 시대를 거치면서도 숱한 희생과 노력을 들여 큰 대륙만을 다녔을 뿐인데 그들이 당도한 섬 어디에나 원주민들이 살고 있었다. 다행히 난폭한 초기 제국주의의 첨병을 피해 나중에 발견된 덕분에 상대적으로 문화가 보존된 편이지만, 서양인들의 눈에는 도대체 이들이 어떻게 여기까지 와서 살게 됐는지 의문투성이였다. 그들의 지식과 과학을 뛰어넘는 무엇인가가 있었다.

영화에서 무대가 되는 폴리네시아는 지금까지의 DNA 연구 결과에 따르면 인류학적으로 타이완 남부에서 필리핀을 거쳐 이동한 인류가 그 기원으로 인정되고 있다.

(왼쪽) 오세아니아의 지역 구분(Major culture areas of Oceania: Micronesia, Melanesia, and Polynesia.) ⓒWikimedia commons by Kahuroa, public domain

(오른쪽) 폴리네시아인의 이동(Polynesian Migration) Chambers, G (2008), ⓒWikimedia commons by David Eccles

대양의 경우, 해협보다는 물살이 느리고 위도상 날씨가 따뜻한 이점이 있었겠지만, 어마어마한 거리를 이동하려면 특별한 기술이 필요했을 것이다. 원주민들은 동체가 두 개인 쌍동선으로, 안정적으로 항해를 했다. 이순신 장군의 판옥선이나 콜럼버스의 배와 같은 본격적인 배는 아니었지만, 한 달 이상 걸리는 거리를 수백 명의 사람을 나눠 싣고 가기에 부족함이 없었다.

나침반이나 시계도 없던 그 시절 옆 마을도 아닌 수천 km의 항해에 나선다는 것은 용기와 도전 정신만으로 감당할 수 없는 작업이었다. 그들은 별자리와 달을 참고삼아 해류의 흐름을 읽으면서 항해했다고 전해진다. 영화에서도 주인공이 반신인 마우이에게 항해의 비밀을 전수받으며 진정한 항해자가 되는 과정을 사실적으로 그렸다.

별자리를 볼 일이 없고 보기도 힘든 현대인에게 모아나의 탐험은 무모한 도전으로 보일 수도 있을 테지만 반대로 현대의 지식이 얼마나 일천한지도 알려준다고 하겠다.

영화의 배경인 모투누이(Motunui) 섬은 가상의 장소이지만 실제로는 칠레 이스터섬의 남쪽 섬 중 가장 큰 섬인 모투누이 섬(Motu Nui island)에서 따온 것으로 추정된다. 폴리네시아인들은 그들의 선조가 서쪽에서 왔음을 전승을 통해 믿고 있다고 한다. 마오리족에게는 하와이키(Hawaiki), 사모아인은 사바이(Savai’i) 그리고 타히티인은 하바이키(Havaiki)를 자신의 기원이 되는 땅으로 후세에 전하고 있다.

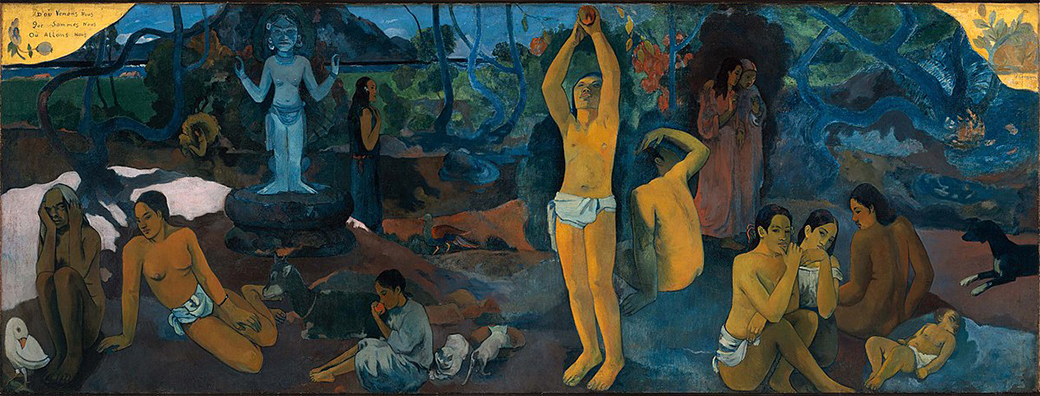

프랑스의 방종한 화가 폴 고갱(Paul Gauguin, 1848~1903)은 타히티에 와서 살면서 현지 여자와 결혼하고 아이도 낳으며 살다 죽었는데 많은 그림을 그렸다. 그 중 <우리는 어디서 왔고, 우리는 무엇이며, 우리는 어디로 가는가>라는 그림이 유명하다. 370 cm나 되는 이 그림에서 이방인 고갱의 당시 심경이 어땠으며, 무엇을 표현하려고 했는지는 별개로, 폴리네시아인들에게는 선조로부터 내려온 전설이 이를 설명해 주고 있을 것이다.

폴 고갱, 우리는 어디서 왔고, 우리는 무엇이며, 우리는 어디로 가는가(Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?), 1897, Oil on canvas, 139 × 375 cm, Boston Museum of Fine Arts, Boston, Massachusetts

인류는 지구별이라는 좁은 세상에 살면서 우리가 세상의 중심이 아니라는 것을 깨닫는 데 수백만 년이 걸렸다. 우리를 둘러싼 우주가 있다는 것을 안 지는 백 년 밖에 안 된다. 이제야 인류는 폴리네시아인들처럼 진지하게 우리는 어디서 온 누구이며 어디로 갈지 깊은 사색을 해야 할 시기가 된 것이다. 마치 보이저 호가 별자리를 표지 삼아 태양계를 벗어난 것처럼 우리도 이제야 모아나처럼 부족, 인류가 가야 할 곳을 찾을 시기가 온 것인지도 모른다.

아름다운 풍경과 멋진 애니메이션은 누구나 보고 느낄 수 있는 영화의 백미이다. 같은 영화를 보고, 다른 생각을 하고, 다른 꿈을 꾸는 것은 각자가 가진 자신만의 별자리를 따라가는 것일지도 모르겠다. 긴 겨울날을 밝고 희망차게 보낼 수 있는 이 영화를 추천한다.

보이저 1호가 보는 태양계 상상도 ⓒWikimedia commons by NASA, ESA, and G. Bacon