문화유산 속 과학읽기

글 이기환 히스토리텔러

먹 말고, 화학비사법으로…

대한제국판 ‘국정원’의 비밀 소통법은?

한국학중앙연구원 장서각에 흥미로운 자료가 소장되어 있다.

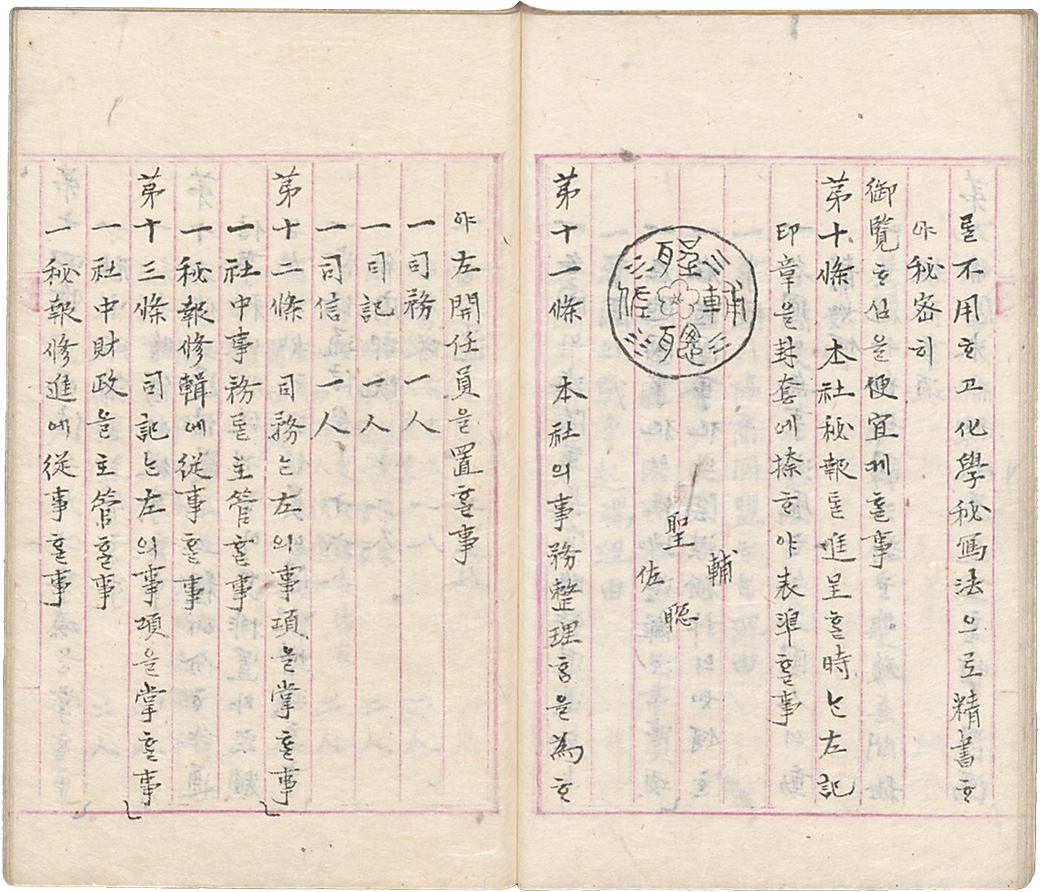

<제국익문사비보장정(帝國益聞社秘報章程)>이다.

단순히 읽으면 대한제국 시기의 신문사와 관련된 비밀 규정처럼 보인다.

그러나 이 자료는 1902년 고종이 황제 직속으로 비밀정보기관을 설립하면서 만든 규정집이다.

요컨대 ‘대한제국판 국정원 규정집’이라 할 수 있다.

한국학중앙연구원 도서관 소장의 장서각 도서 중에서 찾아낸 ‘제국익문사비보장정’. 고종이 1902년 지금의 국정원을 방불케하는 비밀정보(첩보)기관을 설립하면서 만든 규정집이다.

먹글씨 대신 화학비사법

23개 조로 되어 있는 규정집 중 9조와 10조가 특히 눈에 띈다. 9조는 ‘비보(秘報)를 황제에게 보고할 때는 묵서를 쓰지 말고 화학비사법(秘寫法)을 정서한다’고 했다. ‘화학비사법’이 무엇인가. 황제에게 정보를 보고할 때는 먹글씨를 쓰지 말라는 것이다.

화학지식을 활용해서 남들이 읽을 수 없는 방법으로 소통하자는 것이다. 과일즙이나, 눈에는 보이지 않는 투명 물질로 글을 쓴 뒤, 불을 쬐거나 혹은 그 물질에 맞는 화학 용액을 칠해주면 글씨가 드러난다. 어떤 방법으로 썼는지 모르면 그에 맞는 화학 용액을 찾아낼 수 없다. 예컨대 먹 대신 황혈염 같은 물질로 글씨를 썼다면 염화철 성분을 녹여 발라야 글씨의 윤곽이 드러난다. 정보의 공급자와 수급자가 미리 약속한 화학적 방법을 활용해야 그 내용을 알 수 있게 되는 것이다.

비밀 유지법은 그뿐이 아니었다. 10조는 ‘정보 보고 봉투에 황실 문양(오얏꽃)과 성총보좌(聖聰補佐·황제를 보좌한다)라는 글귀를 넣은 전용 인장을 찍는다’라고 했다. 오얏꽃은 조선 왕실의 성씨인 ‘이(李) 씨’를 의미한다. 이 봉투는 그야말로 황제만이 볼 수 있는 ‘특급기밀 문서’였던 것이다.

규정집에는 ‘황제에게는 남이 알아볼 수 없는 ‘화학비사법’을 써서 비밀리에 보고하라’는 조항(9조)도 담겨있다. 조선의 황실 문양인 오얏꽃과 함께 ‘성총보좌’라는 글귀를 넣은 전용 인장을 찍었다. 황제만 열람할 수 있는 특급기밀문서였다. / 한국학중앙연구원 장서각 소장

‘대한제국판 국정원’의 임무

‘제국익문사’의 책임자는 요즘의 국정원장에 해당하는 독리(督理)였다. 정보원 수는 61명 이상이었고, 활동 지역은 국내뿐 아니라 해외지부까지 두었다. 일본의 도쿄·오사카·나가사키와, 중국의 베이징, 상하이(上海), 그리고 러시아의 블라디보스토크와 뤼순(旅順) 등까지 통신원을 파견했다.(제15조)

활동 범위는 광범위했다. 정부 고관과 군영 장관의 회합과 동선을 파악했다. 국사범의 가족동정과 서신왕래 유무까지 파악했다. 국가 기밀을 외국인에게 넘기는 자도 첩보의 대상이었다. 해외 파견 요원들의 정탐 활동도 구체적으로 명시됐다. 즉 파견국의 정세와 대한제국 정책은 물론 각국 국회의 법안 의결 상황까지 체크해야 한다고 규정했다.

정탐의 주된 대상은 뭐니 뭐니 해도 일본인과 일본기관이었다. 즉 ‘일본의 정당과 낭인, 수상한 자의 도착 소식은 물론 일본 수비대와 헌병대가 무상으로 왕래하는 상황까지 보고하라’고 했다. 특히 일본 상인 배가 폭발약을 만들고, 각종 물품을 몰래 파는 행위도 관심거리였다. 국내 요처에서 일본의 앞잡이를 가려내는 사찰도 주요 임무 중 하나였다. 제국익문사의 으뜸 목표가 ‘호시탐탐 침략을 노린 일본의 야욕을 저지하는 것’임을 알 수 있다.

이정문 대감과 구도 사장

물론 제국익문사 요원들이 실제로 활동했다는 물증은 없다. 하기야 정보 보고 때도 ‘화학비사법’으로 비밀 유지를 했더니 어떻게 요원들이 흔적이 남아있겠는가. 다만 방증 자료는 있다.

1907년 7월 고종의 강제 퇴위 사건을 다룬 나라사키(楢崎桂園)의 <한국정미정변사>는 ‘고종이 평소 내각의 친일 대신들을 의심하여 3~4인의 밀정을 붙여 모든 기밀을 탐지하게 했다’면서 ‘그래서 많은 일이 이 밀정에 의해 결정됐다’고 전했다. 아닌 게 아니라 규정집 5조는 ‘각 내각의 고관과 각 군영 장관이 모이고 이동하는 사항과 각 공관에 본국인이 출입하는 사항, 그리고 공무원 혹은 군인이 외국인과 밀통하는 정황…등을 보고해야 한다.’고 했다. 고종이 대한제국의 고급 정보들이 일본 측의 매수공작으로 흘러 나가자, 제국익문사를 통해 역정보전을 벌였을 수 있다.

2018년 방영된 드라마 화제작 ‘미스터 션샤인’에 제국익문사 요원들의 활약이 묘사됐다. 황제의 최측근인 이정문 대감(강신일 분)이 제국익문사의 수장인 ‘독리’로 등장한다. 글로리 호텔의 주인인 구도 히나(김민정 분)는 제국익문사 요원이었다. 비밀리에 전달된 문서를 읽고 태워버렸는데, 그 종이에 ‘성총보좌’ 인장이 찍혀 있었다.

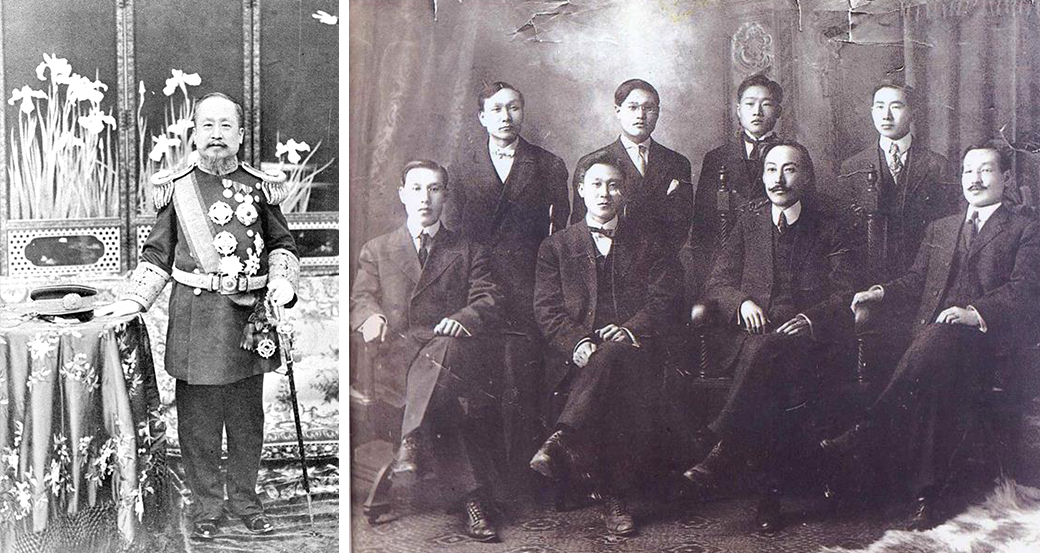

(왼쪽) 대한제국 선포 후 정장 차림을 한 고종황제. 고종은 1902년 대한제국의 기반을 닦기 위해 광범위한 사찰 및 정보기관인 제국익문사를 비밀리에 결성했다.

(오른쪽) 이태진 서울대 명예교수가 제국익문사의 해외 통신원으로 추정하는 정재관(앞줄 왼쪽에서 두 번째). 정재관은 1908년 스티븐스 암살 의거를 촉발시킨 인물이다.

안중근 의거와 제국익문사의 연관성은?

최근 안중근(1879~1910) 의사의 이토 히로부미 사살과 제국익문사의 연관설이 새롭게 부각되고 있다. 안중근의 거사 3개월 후인 1910년 1월 29일 블라디보스토크 주재 일본인 총영사 오토리 후지타로(大鳥 富士太郞)가 외무대신 고무라에게 보낸 보고서를 보자. 보고서는 ‘지금 블라디보스토크에 고종의 밀사를 자처하는 자가 2명 왔다’고 시작한다.

‘두 사람은 1월 17일 도착…블라디보스토크 한국인 민회에 처음 나타났고, 고종의 칙명을 받들어 뤼순 감옥에 있는 안응칠(안중근)을 구출하는 게 사명이라고 했다. 두 사람은 고종의 어새가 찍힌 친서를 보였다.’ 매우 구체적인 정보 보고가 아닐 수 없다. 보고서는 ‘두 사람 가운데 한 사람(송선춘)은 한국 관리이며, 일본·미국에 다녀온 적이 있다’고 했다. 그렇다면 송선춘은 제국익문사 소속의 ‘해외 통신원’이 아니었을까.

오토리의 후속 보고 중에는 ‘밀사 중 한 사람(조병한)은 (안중근 가족이 와있던) 니코리스크로 떠났고, 송선춘도 안중근 가족에게 보낼 300루블을 들고 니코리스크로 갔다’(1910년 2월 22일)는 내용도 있다. 이 보고서에 따르면 고종의 두 밀사는 감옥에 갇힌 안중근 의사를 위해 모금 운동을 독려하고 재판을 돕기 위해 러시아행을 결행했다.

오토리 보고서(3월 2일)는 ‘모든 반일 운동에 자금을 대고, 총지휘한 이는 말할 것도 없이 ‘한국 황제’라 한다’고 전했다. 그러면서 매우 중요한 시사점을 던진다. ‘작년(1909년) 10월 하얼빈에서의 흉변(안중근 의사의 거사)도 궁정(고종)으로부터…선동해 온 것으로서….’ 오토리 보고서는 결국 안중근 의사의 하얼빈 의거와 고종 황제의 밀접한 관련성을 시사하고 있다.

고종의 호위무사, 그 정체는?

이 대목에서 주목되는 인물이 있다. 정재관(1880~1930)이다. 정재관은 1902년 미국으로 이주한 뒤 북미 교민들이 결성한 국민회 총회장을 맡은 인물이다. 특히 1908년 3월 23일 ‘친일 외교관 스티븐스 암살 의거’에서 주도적인 역할을 했다.

샌프란시스코를 방문한 친일 외교 고문 더럼 화이트 스티븐스(1851~1908)가 “일본이 한국을 보호한 이후 한국에 유익한 일이 많다”라는 등의 망언을 일삼자, 정재관 등 항일연합회 대표 4인은 22일 스티븐스가 묵고 있던 호텔로 찾아가 해명과 정정을 요구했다. 그러나 스티븐스가 친일 발언을 고수하자 그의 뒤통수를 후려쳐 쓰러뜨렸다. 이 사건은 결국 다음 날인 23일 오전 9시 30분 장인환·전명운 의사의 스티븐스 사살로 비화했다. 그런데 그해 12월 7일 일본 관동도독부 육군 참모장인 호시노 긴코(星野金吾)가 구라치 데쓰기치(倉知鐵吉) 정무국장에게 보낸 정보 보고에 의미심장한 내용이 담겨있다.

‘하얼빈 흉행(의거)을 주도한 사람은 샌프란시스코에서 한국어 신문을 발행하고 있는 전 시종무관 정재관이다…정재관은 약 2개월 전 샌프란시스코에서 발행되는 한국어 신문(신한민보)에 한국인이 이토 공을 권총으로 겨누는 삽화를 싣게 했다. 정재관은 경성을 거쳐 블라디보스토크로 와서 안중근 등을 사주하여 하얼빈 사건(의거)을 감행하게 되었다.’

고종의 경호를 맡았던 시종무관이 제국익문사가 창설된 1902년 미국으로 이주했다? 그리고 하얼빈 의거 약 두 달 전에 급거 귀국해서 경성을 거쳐 블라디보스토크로 건너갔다? 그렇다면 정재관은 고종이 파견한 제국익문사의 해외 비밀 통신원은 아니었을까. 정재관이 경성 체류 중에 고종 황제의 밀명(하얼빈 의거)을 받은 것은 아닐까.

1908년 3월 25일 친일 외교 고문 스티븐스 암살사건을 다룬 공립신보(샌프란시스코 발행) 기사. 정재관의 이름이 보인다. 즉 당시 북미 교민들이 결성한 국민회 총회장을 맡았던 정재관은 동료 3명과 함께 미국을 방문 중인 친일 외교 고문 스티븐스를 찾아갔다. 그러나 스티븐스가 터무니없는 망언을 계속하자 정재관이 스티븐스를 쓰러뜨려 집단구타를 감행했다. 이 사건은 3월 23일 장인환·전명운 의사의 스티븐스 사살로 비화했다.

총대장 김두성=고종?

안중근 의사는 거사 후 열린 공판에서 “의병의 총관할자가 누구냐”는 판사의 질문에 “팔도의 총독은 김두성이라 한다…나는 김두성으로부터 청나라와 러시아 부근의 의병 사령관으로 일하라는 명령을 받았다”라고 분명히 답했다.

안 의사가 언급한 김두성이 유인석 의병장일 가능성이 높다는 견해가 있다. 그러나 최근에는 이 김두성(金斗星)이 바로 고종 황제일 것이라는 주장도 있다. 무엇보다 가명인 ‘김두성(金斗星)’이 심상찮다. ‘김두성(金斗星)’은 ‘금빛(金)을 내는 북극성(斗星)’이라는 뜻이다. 이것은 군주를 지칭한다. <논어> ‘위정편’은 ‘덕으로 정치하는 것은 북극성이 자기 위치를 잡고 있고, 뭇별들이 그것을 에워싸는 것과 같다(爲政以德 譬如北辰其所 而衆星共之)’고 했다.

‘북신(北辰·북두칠성)’은 군주를, ‘뭇별(중성·衆星)’은 신하를 의미한다. 그렇다면 따라서 안중근 의사는 총대장인 고종 황제의 부하로 청국과 러시아 부근의 의병 사령관 직분을 명받았음을 알 수 있다. 고종 황제와 제국익문사, 그리고 안중근 의사의 하얼빈 의거…. 뭔가 밀접한 친연관계가 느껴지는 대목이다.